척불 속 불경 수요 증가

사신에 하사하기도

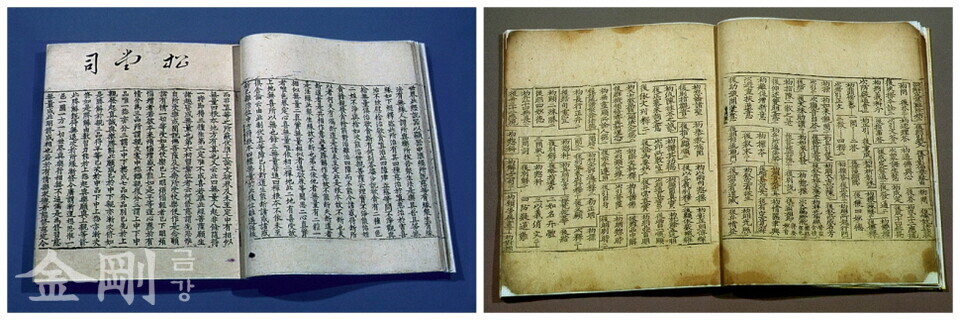

오늘날 전하는 불교 경전의 상당수는 조선시대 때 간행됐다. 불교를 국교로 삼았던 고려시대보다도 조선시대 때 더 많은 양의 불경이 인쇄되고 유통된 것으로 보인다. 동국대학교 불교기록문화유산아카이브에서 분류한 〈고려교장〉을 보면 삼국시대 12종, 고려시대 351종 그리고 조선시대 732종의 경전이 판각·필사되었다는 걸 쉽게 확인할 수 있다. 특히 불교의례와 관련한 문헌은 당(唐)·송(宋)·원(元)·명(明)에서 꾸준히 수입되어 활용되었지만, 조선조 들어서는 이들을 직접 인쇄하거나 우리 실정에 맞게 고쳐서 널리 활용한 모습이 보인다. 그만큼 이 땅에서는 현실의 제도나 정치적 변화와는 별개로 쉽게 바뀌지 않은 문화적인 힘이 있었음을 엿볼 수 있다. 이번 호에는 조선의 문화적 자신감으로 표출된 분암(墳菴)을 통한 불사와 불경 간행 및 그 쓰임에 대해 알아보고자 한다.

대자암에서 시작한 불교 바람

지난 호에서 잠시 언급한 바와 같이 조선의 불교를 이해하기 위해서는 불교를 성리학적 질서 위에 놓고 보는 문화적 시각이 필요하다. 재(齋)를 올리거나 경(經)을 읽는 일도 그중 하나이다. 즉 고려시대에서 불교의 재는 다반사였기에 크게 문제가 되지 않았다. 그러나 조선시대에서 불교의 재를 지내는 일은 당장 큰 문제로 불거진다. 분암(墳菴)이라는 제도가 그러했다. 분암은 삼국시대 이래 이 땅에서 조상에 대한 추천(追薦)·추선(追善)을 목적으로 능(陵)이나 묘소 옆에 둔 재암(齋庵, 재를 지내기 위해 세운 암자)을 말한다. 즉, 분암은 왕릉의 수사찰과 같이 승려들을 머물게 하면서 묘소를 수호하고 기일(忌日) 등 축일(祝日)에 복을 빌던 곳이다. 분암이 문제가 된 것은 조선초 들어 왕실에서 분암을 지으면서다.

1418년 태종이 아끼던 넷째 아들 성녕대군이 불과 열네 살의 나이로 완두창[홍역]에 걸려 죽는다. 매우 상심한 태종은 소경공(昭頃公) 성녕대군을 위해 ‘대자암(大慈庵)’이란 분암을 짓고, 이곳에 승려들을 상주시켜 그 넋을 위로하고 복을 빌도록 하였다. 문제는 묘소 수호와 불공(佛供)을 위해 지은 분암에 승려를 두었을 뿐 아니라, 이곳이 대대적인 불사(佛事)의 온상이 되었다는 점이다.

실제로 세종대에는 대자암에 승당(僧堂)을 창설하고, 승도(僧徒)로 하여금 불경을 이곳으로 옮겨와 전경회(轉經會, 기복을 목적으로 독경하는 불교의식)를 개최한다. 그리고 세종의 어머니인 원경왕후 민씨의 칠칠재를 비롯하여 세종의 비였던 소헌왕후 심씨의 기신재(忌晨齋)를 지냈다. 문종도 즉위 후 세종의 초재(初齋)를 이곳 대자암에서 올린다. 물론 나라의 우환인 수재(水災)·한재(旱災)·황충(蝗蟲)의 재변(災變)이 거듭되면서 부처님께 공양을 올리는 일도 여기서 거듭된다. 이렇게 되자 태조 때 진관사나 흥천사 등에서 지내던 수륙재를 분암으로 출발했던 대자암에서 하게 되니, 대자암은 명실상부한 조선불교의 상징과도 같은 공간이 되었다.

대자암의 불사에 대한 반대는 사대부들에 의해 지속되었다. 그런데 싸우면서 동류가 된다고 했던가? 분암에 승려들을 두고 재를 올리고 더 나아가 불사를 비판하고 반대하던 성리학자들의 눈에 분암은 꽤 좋은 제도로 보였던 모양이다.

고려시대까지만 해도 분암은 주로 사찰에 분속(分屬)시켜 왕실과 종친들의 재를 올리는 공간이었다. 그런데 이후 분암제도는 조선의 유교적 가례(家禮)에서 묘제(墓祭)의 전통과 절묘하게 합치되어 활용되기 시작한다. 즉 묘소 수호와 선산(先山) 관리의 기능과 역할이 조선조에서도 필요해졌기 때문이다. 그러자 1500년대 이후 명문가의 불천지위(不遷之位, 공훈을 세워 사당에 모시고 영세토록 제사 받는 신위)의 묘소를 비롯하여 1600년대 이후 사대부의 선영(先塋)을 관리하기 위해 승려를 대신하여 ‘재직이’, ‘묘직이’, ‘산직이’ 등을 두는 제도로 정착해 간다. 소위 우리가 지금도 볼 수 있는 선산의 재실(齋室)이 바로 그 문화적 유산이다. 이 재실은 분암에서 발전해 재사(齋舍)로 이어져 내려오면서 조선 후기 제사(祭祀)와 강학(講學)의 기능과 역할을 분담했다.

간경도감과 문화외교

대자암의 불사는 세조가 즉위한 후 단절되는 듯 보인다. 세종은 태종의 유지를 받들어 어린 나이에 죽은 성녕대군의 양자로 삼남인 안평대군을 지정한다. 이 안평대군은 수양대군(훗날 세조)의 동생이다. 세조는 수양대군으로 있을 때 안평대군과 함께 대자암의 불사에 큰 힘을 보탰지만, 왕으로 등극한 후 대자암을 생각할 때마다 적지 않은 부끄러움이 일었던 모양이다. 대신 세조는 그의 아들인 의경세자(懿敬世子, 성종 때 덕종으로 추존)가 죽자, 정인사(正因寺, 현 수국사)를 지어 세자의 영혼을 위로하는 법회를 줄곧 열기도 했다. 그만큼 세조는 왕실과 종친 가운데 누구 못지않게 불심(佛心)이 깊었고, 드디어 1461년 간경도감(刊經都監)을 설치하기에 이른다. 간경도감은 불경을 번역하고 언해하면서 간행하던 조선 정부의 기관이다.

그렇다면 세조가 설치한 간경도감에서 간행한 목활자와 금속활자로 인쇄한 불경은 어디에 사용됐을까? 크게 두 가지로 쓰였을 것이다. 하나는 불서의 수요 증가다. 세종 재위 때 한양에 있는 흥천사(興天寺)를 선종 도회소(禪宗都會所)로, 흥덕사(興德寺)를 교종 도회소(敎宗都會所)로 하여 선종(禪宗)과 교종(敎宗)으로 불도를 정한 바 있다. 여기에 더하여 조선 초부터 승려가 되려는 사람은 인허가증인 도첩(度牒)을 발급받았는데, 세조 때는 종문(宗門)에서 〈금강경(金剛經)〉·〈심경(心經)〉·〈살달타(薩怛陁)〉를 능히 외우고 승행(僧行)이 있는 자를 예조에 보고하면 정전(丁錢, 군역 대신 나라에 바치는 세금)으로 대신할 수 있게 했다. 이런 금방조건(禁防條件)의 강화에 따라 승려가 되려는 자들은 불경에 대한 공부를 더 해야 했다. 물론 지난 호에서 언급한 바와 같이 왕실의 추천에 필요한 의례나 여러 수륙재에서도 불서는 필요했다.

또 하나는 외교적인 일에 중요하게 쓰였을 것으로 보인다. 앞서 우리나라의 경우 중국에서 불서를 구해와야 했는데, 그것을 구해오는 데 그치는 것이 아니라 간경도감에서 언해본까지 인쇄하였던 것이다. 이 인쇄물은 멀리 유구국(流球國, 현 오키나와)에서 온 사신들에게 선물로 하사하기도 한다. 관련 내용은 〈세조실록〉 43권 세조 13년(1467) 8월 17일에 기록돼 있다.

〈법경론(法鏡論)〉·〈법화경(法華經)〉·〈사교의(四敎儀)〉·〈성도기(成道記)〉·〈대비심경(大悲心經)〉·〈영가집(永嘉集)〉·〈원각경(圓覺經)〉·〈번역명의(飜譯名義)〉·〈금강경오가해(金剛經五家解)〉·〈능엄의해(楞嚴義海)〉·〈법수(法數)〉·〈유마힐경(維摩詰經)〉·〈수륙문(水陸文)〉·〈벽암록(碧巖錄)〉·〈능가경(楞伽經)〉·〈진실주집(眞實珠集)〉·〈고봉화상선요(高峯和尙禪要)〉·〈능엄회해(楞嚴會解)〉·〈금강경(金剛經)〉·〈야부종경(冶父宗鏡)〉·〈함허당원각경(涵虛堂圓覺經)〉·〈능가경(楞伽經)〉·〈아미타경소(阿彌陁經疏)〉·〈유마경종요(維摩經宗要)〉·〈관무량(觀無量)〉·〈수경의기(壽經義記)〉·〈증도가(證道歌)〉와 〈심경(心經)〉을 주었다.

세조 대에 간경도감을 설치하여 뛰어난 우리의 인쇄술에 기반한 불서들을 섬나라의 국왕과 사신들에게 하사품으로 선물했음을 알 수 있다. 이처럼 조선 전기에는 외교에 있어서도 문화대국 조선의 위용을 높이는데 불서가 쓰이고 있었음을 알 수 있다.

사대부도 함께 한 불사

그렇다면 이러한 일들은 누가 했을까? 왕실과 종친부에서 자신들의 힘을 과시하기 위해 스스로가 했을까? 아니면 교종과 선종의 승려들이 내명부(內命婦)를 관장하는 왕비를 도와서 했던 것일까? 사대부들은 뒤에서 비판과 반대만 하고 있었을까?

그렇지 않다. 역사적으로 보면 조선시대를 기점으로 불교가 쇠퇴한 것은 사실이다. 그러나 ‘귀신은 경문에 막히고 사람은 인정에 막힌다.’는 속담에서 보듯 불경도 경문이요, 승려도 사람인지라 조선에서도 때로는 부처님께 호소해야 할 일들이 있었다. 또 문화대국으로서 불서도 지니고 있으면서 사신에게 선물로 줄 수도 있어야 나라의 위신이 바로 설 수 있었을 것이다. 말하자면 정치적으로 성리학이 불교에 우세하다고 하더라도 사대부들 가운데도 불교에 우호적인 사람들은 얼마든지 있었을 것이라는 이야기다.

당장 간경도감의 도제조(都提調, 정1품)를 비롯하여 제조(提調, 종1품), 금(金)을 녹여 경(經)을 쓰기도 했던 집현전 수찬(修撰, 정6품)과 돈녕부 주부(主簿), 원속전과 거승위전을 책정해야 하는 호조의 관원들이 있고, 이밖에 수륙재와 여러 재회를 베풀기 위해 승정원과 예조에서 명복을 빌기 위해 소문(疏文)과 제문(祭文)을 맡은 관원들도 있었다. 이들 수많은 관료는 비록 성리학자라고 하더라도 이들이 ‘한 생각 일으키는 마음으로’ 협력하면서 조선의 불교는 유지되고 있었다. 그리하여 이 노고에 감사하는 마음으로 조선의 수륙의례문에는 필히 “주상전하수만세(主上殿下壽萬歲), 왕비전하수제년(王妃殿下壽齊年), 세자저하수천추(世子低下壽千秋), 법계함령등피안(法界含靈登彼岸)”과 같은 문구를 쓰고 외쳤는지도 모르겠다.

재 때도 요긴하게 사용됐다. 사진은 진관사 수륙재 시련의식.

| 심일종 한국연구재단 학술연구교수. 서울대 인류학과를 졸업하고 동 대학원에서 박사학위를 받았다. 서울대·서울과기대·안동대에서 인류학·민속학 과목을 강의한다. 불교문예연구소 편집위원장과 한국종교문화연구소 연구위원을 맡고 있다. 문화재청 문화재전문위원과 국립아시아문화전당 운영위원으로 있다. 박사논문으로 〈유교 제례의 구조와 조상관념의 의미재현〉과 〈조선시대 유·불의례의 상관성 연구〉가 있으며, 〈조선전기 국행수륙재 찬품 연구〉·〈조상, 신령 그리고 신을 위한 기도〉 등의 논문이 있다. |