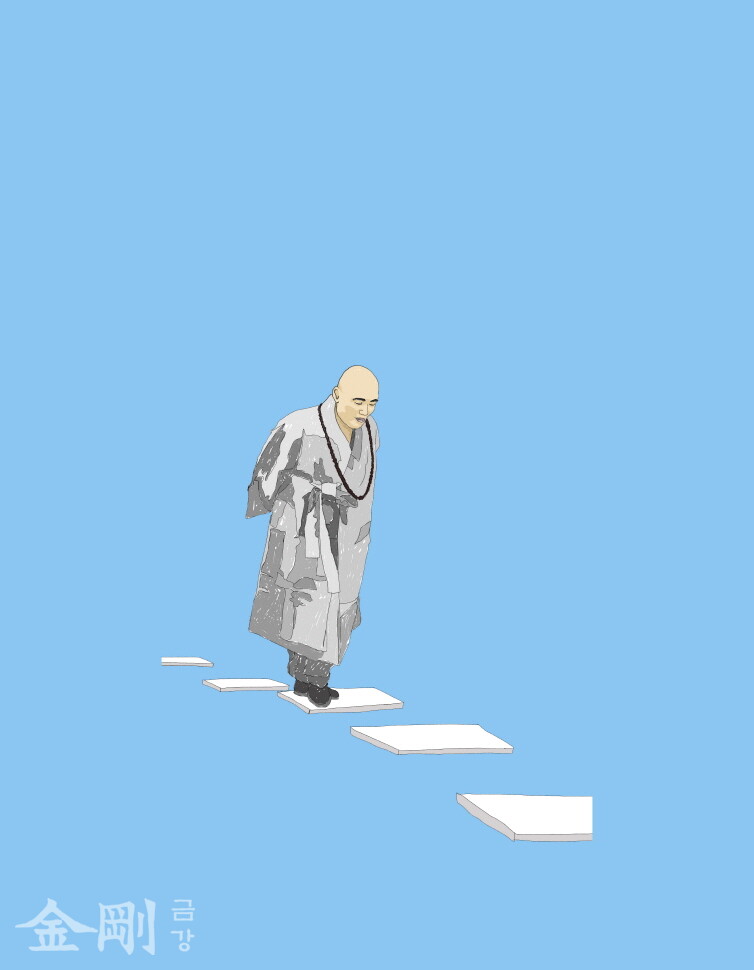

굴곡의 시대 품었던

시대의 큰스승 조명

김택근 선생은 전북 정읍에서 태어나 동국대 국문학과를 졸업했다. 1983년 〈현대문학〉에 박두진 시인의 추천을 받아 시인으로 등단했다. 〈경향신문〉 문화부장과 종합편집장, 경향닷컴 사장, 논설위원을 역임했다.

성철(性徹, 1912~1993) 스님의 상좌 원택(圓澤) 스님은 법보신문에 김택근 선생의 연재가 시작되자 “지금까지의 큰스님에 대한 책은 절집 안에서 일어난 일이 주를 이루고 있다. 평면적인 서술이 아니라 시대의 역사상을 보태서 큰스님에 대한 평전을 기록해 입체적인 모습을 재현해주시면 좋겠다.”고 부탁했노라 털어놓은 바 있다.

낡은 〈증도가〉 한 권

민족의 암흑기에 선(禪)의 등불을 밝힌 경허(鏡虛) 선사가 1912년 4월 25일, 함경도 삼수갑산 능이방 도하동이란 곳에서 입적했다. 바로 그해, 남쪽 오지 유가(儒家)에서 사내 아기가 태어났다. 훗날 선승으로 경허와 같은 듯 매우 다른, 다른 듯 같은 길을 걸었던 성철이었다. 성철은 1912년 4월 6일(음력 2월 19일) 경남 산청군 단성면 묵곡리에서 첫울음을 터뜨렸다. 유학자인 아버지 이상언(李尙彦)은 장남에게 영주(英柱)라는 이름을 지어주었다.

영주는 1931년 11월 묵곡리와 가까운 덕산의 전주 이씨 덕명과 결혼해 이듬해 큰딸 도경을 얻었다. 어느 날 노승이 묵곡리에 나타났다. 그리고 영주와 마주쳤다. 허름한 차림의 노승은 걸음을 멈추고 영주를 한참 바라보았다. 영주는 키가 크고 얼굴이 크고 눈도 컸다. 노승은 낡은 바랑에서 차림새만큼이나 낡은 책 한 권을 꺼냈다. 영가 스님이 지은 〈증도가(證道歌)〉였다. 육조 스님을 찾아가 깨침을 인가받고, 영가 스님 나름의 깨친 경지를 펼쳐놓은 내용이었다.

“자네에게 힘이 될 것이네.”

책을 펴자 머릿속이 환해졌다. 1,300년 전에 살았던 선승의 노래는 청년의 가슴을 적셨다. 운명이 바뀌는 순간이었다. 지금까지 봐왔던 공맹(孔孟)과 노장(老莊) 및 제자백가의 사상과는 확연히 달랐다. ‘그대 보지 못하였는가[君不見]’로 시작하는 첫 구절부터 마음에 박혔다.

배움이 끊어진 하릴없는 한가한 도인은

망상도 없애지 않고 참됨도 구하지 않으니

絶學無爲閑道人 不除忘想不求眞

갑자기 한밤중에 밝은 해가 솟아 앞길을 환히 비추는 것 같았다. 그렇게 스물세 살 청년은 대원사의 가을 속으로 들어갔다. 1936년 3월 3일, 세상 나이로 25세, 성철은 출가 시를 지었다.

하늘에 넘치는 큰 일들은

붉은 화롯불에 한 점의 눈송이요

바다를 덮는 큰 기틀이라도

밝은 햇볕에 한 방울 이슬일세

그 누가 잠깐의 꿈속 세상에

꿈을 꾸며 살다가 죽어가랴

만고의 진리를 향해 모든 것 다 버리고

초연히 나 홀로 걸어가노라

彌天大業紅爐雪 跨海雄基赫日露

誰人甘死片時夢 超然獨步萬古眞

이로써 용성-동산-성철로 이어지는 한국 불교의 선맥이 출현하게 되었다.

봉암사 결사

1947년 가을, 성철·우봉·보문·자운이 문경 희양산 품으로 들어가고 있었다. 우봉은 50세, 보문은 42세, 자운은 성철보다 한 살 많은 37세였다. 네 선승은 그간의 ‘더부살이’를 끝냈다. 우리끼리 반듯하게 살아보자고 뜻을 모았다. 우봉은 사찰 운영의 책임을 지겠다고 했고, 보문은 향후 10년 동안 장경(藏經) 수호(守護)에 진력하겠다고 했다. 봉암사는 퇴락해 금방 스러질 것 같았지만 다행히 왜색에 물들지 않았다. 그 유명한 봉암사 결사가 시작된 것이다.

“우리 한국불교는 가만히 보면 간판은 불교 간판을 붙여 놓고 있지만, 순수한 불교가 아닙니다. 칠성단도 있고, 산신각도 있고, 온갖 잡신들이 소복이 들어앉아 있습니다. ‘법당에 잡신들이 들어 앉을 수는 없는 것이니 법당 정리부터 하자.’ 그리하여 부처님과 부처님 제자 이외에는 전부 다 정리했습니다. 칠성탱화·산신탱화·신장탱화 할 것 없이 전부 싹싹 밀어내 버리고 부처님 제자만 모셨습니다.” - 성철 스님 〈방장 대중법어〉

절에서 이른바 푸닥거리를 추방했다. 가사·장삼도 비단으로 만든 것은 훌훌 벗어던졌다. 면 옷만 걸치도록 했다. 색깔 또한 붉은색은 버리고 괴색으로 통일했다. 가사는 본래 ‘분소의(糞掃衣)’라 하여 부처님과 제자들이 버려진 옷이나 수의를 기워서 만든 것이다. 그러니 ‘색’이 살아있을 수 없다고 보았다. 옷에서 원색을 추방했다.

장삼도 새로 만들었다. 성철은 송광사에 머물 때 삼일암에 소장돼 있던 보조국사의 장삼을 유심히 살펴봤다. 그 장삼은 검박하면서도 기품이 서려 있었다. 양공(良工·바느질 소임)인 자운이 송광사에 가서 보고 그 모양대로 만들었다. 그 후 송광사에 보관 중이던 보조국사의 장삼은 한국전쟁 때 불타버렸다. 만일 성철이 눈에 담아 오지 않았다면 지금 스님들의 보조장삼, 고승장삼은 존재하지 못했을 것이다.

봉암사 식구들은 ‘하루 일하지 않으면 하루 먹지 않는다.’는 백장 스님의 ‘일일부작(一日不作) 일일불식(一日不食)’을 실천했다. 성철은 ‘부처님 법대로 살기’ 위해 18개 항의 공주규약(共住規約)을 만들었다.

성철은 승려와 신도 사이의 관계도 새롭게 설정했다. 당시만 해도 승려들은 신도들에게 반말을 들어야 했다. 억불숭유의 잔재였다. 승려들의 위상을 높여야 했다. 그것은 부처님을 높이는 첩경이었다. 스님은 부처님 법을 전하는 신도의 스승이니 스님에게 세 번의 절을 하도록 했다. 이로써 한국불교는 봉암사 결사 이전과 이후로 나뉘었다.

오직 오매일여

성불은 마음의 눈을 떠서 자신의 본성을 보는 것이며 이를 견성이라고 한다. 그래서 성철은 불교는 ‘마음에서 시작해서 마음에서 끝난다’고 했다.

“팔만대장경 전체를 똘똘 뭉치면 ‘심(心)자’ 한 자 위에 서 있다.”

마음의 눈을 뜨는 방법에는 여러 가지가 있다. 관법(觀法)이나 주력(呪力)을 하고, 경(經)을 읽기도 한다. 다라니를 외우는 사람도 있다. 하지만 가장 확실하고 빠른 방법은 참선이었다. 성철이 보기에 가장 수승한 방법이었다. 그리고 견성하기 위해선 ‘3단계 과정’을 거쳐야 한다고 일렀다. 처음 몽정일여에 들고, 몽중일여-숙면일여의 경지에 이른 후 거기서 더 정진하여 참다운 깨달음을 얻으라 일렀다.

공부하다 보면 이상한 경계가 나타나고, 선객들은 이를 견성·성불했다고 착각을 일으키기 쉽다. 하지만 잠이 꽉 들어서도 공부가 되는지를 살펴야 한다. 성철이 설파한 화두 공부의 기준은 ‘잠이 꽉 들어서도 공부가 되느냐?’이다. 숱한 법거량이나 ‘견성 인가’에서도 성철은 오매일여(寤寐一如) 확인을 빠뜨리지 않았다. 성철은 옛 선사의 예를 들며 바른 화두참선법을 제시했다. 고봉원묘(1238∼1295) 스님이 설암 스님을 만났을 때 나눈 문답이다.

설암 스님이 고봉 스님에게 물었다.

“낮 동안 분주할 때도 한결같으냐?”

“한결같습니다.”

“꿈속에서도 한결같으냐?”

“한결같습니다.”

“잠이 꽉 들었을 때는 주인공이 어느 곳에 있느냐?”

여기서는 말로써 대답할 수 없으며 이치로도 펼 수가 없었다. 5년 후에 곧바로 의심 덩어리를 두드려 부수니 이로부터 나라가 편안하고 나라가 조용하여서 한 생각도 함이 없어 천하가 태평하였다.

- 〈선요(禪要)〉 중에서

거의 800년 전 스님들이 이런 문답을 통해 화두를 확인했다. 그렇게 보면 성철의 화두 점검법은 ‘오래된 새길’이었다.

그렇다고 숙면일여에서 그쳐서는 안 된다. 더 나아가야 한다. 어쩌면 숙면일여에 든 순간부터가 백척간두(百尺竿頭)의 위험한 상태이다. 한 걸음 더 나아가 깨쳐야 한다. 오매일여가 된 자리에서 제8식 아뢰야식을 다 없애고 진여자성을 통견해야 비로소 견성에 이른다.

우리나라 선문의 태고보우(太古普愚, 1301~1383) 스님도 20여 년의 공부 끝에 40세 즈음 오매일여의 경지에 이르고 그 후 확철대오(廓徹大悟)했다. 그런데 자신의 공부를 알아주고 인가해줄 스님이 고려에는 없었다. 아마도 깨친 큰스님을 만날 수 없었던 듯하다. 할 수 없이 원나라로 건너간 태고는 그곳에서 임제정맥을 이어받고 돌아왔다. 태고 스님은 자신의 수행담을 이렇게 전했다.

점점 오매일여한 때에 이르렀어도

다만 화두하는 마음을 여의지 않음이 중요하다

漸到寤寐一如時 只要話頭心不離

성철은 죽음을 넘나드는 와병 중에도 ‘일여’의 경지를 잃지 않고 있었다. 자신의 내면을 들여다보고 그것을 제자에게 확인하여 전하고 있음이었다. 원택은 문득 스승이 지월 스님을 문병했을 때의 장면을 떠올렸다.

지월은 그 누구를 만나도 하대하지 않아서 ‘가야산의 인욕보살’로 추앙받고 있었다. 그러던 스님이 몸져누웠다. 원택은 산문에 든 지 얼마 되지 않은 1973년 초봄, 성철을 따라 문병을 갔다. 스승의 문병은 실로 싱거웠다. 원택은 그때를 생생하게 기억하고 있었다. 성철은 다른 일체의 말은 하지 않고 오직 화두만을 챙겼다.

“성성합니까? 화두가 끊어지지 않고 잘되지요?”

“그렇습니다.”

“똑같다 이 말이지요?”

“일여합니다.”

“그러면 됐습니다. 화두만 끊어지지 않고 잘되면 됐습니다.”

성철은 곧바로 일어섰다. 화두를 들고 있기에 더 붙들 이유도 슬퍼할 이유도 없었다. 불생불멸, 부증불감이었다. 지월 스님은 성철과 선문답을 나눈 그날 밤 입적했다.

성철은 1993년 11월 4일 오전 7시 30분, 해인사 퇴설당에서 “참선 잘 하그래이.” 한 마디를 남기고 입적했다. 세수 82세, 법랍 58세였다.