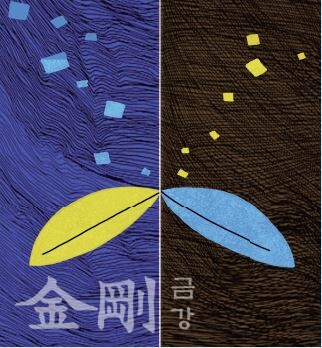

차별성의 경계 벗어난 진여

웅변으로 보여주는 침묵

∷ 무대_ 인도 바이샬리 성, 유마거사의 방

∷ 주요 등장인물_ 유마거사, 문수사리보살, 법자재보살, 덕수보살 등

∷ 함께 한 대중_ 많은 보살대중과 성문대중

∷ 주요 전개 과정

문수사리보살이 “보살이 어떻게 하면 ‘둘이 아닌 진리(不二法門)’에 깨달아 들어가는 것인가?”에 대해 여러 보살의 생각을 말해달라고 요청한다. 법자재보살·덕수보살·불순보살 등의 여러 보살이 그에 관해 이야기한다. 그 보살들은 ‘나’와 ‘내 것’, ‘취함이 있음’과 ‘취함이 없음’, ‘더러움’과 ‘깨끗함’, ‘선(善)’과 ‘불선(不善)’, ‘세간’과 ‘출세간’, ‘생사’와 ‘열반’ 등의 여러 대립적인 것들을 뛰어넘어 둘이라는 대립이 없는 진리에 깨달아 들어가는 길을 설파한다. 마지막으로 문수사리보살은 보살들이 말한 것들에는 여전히 둘이라는 낱말이 남아 있음을 지적하며, 말하거나 설할 것도 없고, 명시하거나 가르칠 것도 없어야 모든 대립의 논쟁을 벗어나 둘이 아닌 진리에 깨달아 들어가는 것이라고 말한다. 그리고는 유마거사에 말해줄 것을 청한다. 이에 대해 유마거사는 침묵으로 응답한다. 문수사리보살은 유마거사의 침묵이야말로 언어와 문자의 분별을 완전히 넘어 ‘둘이 아닌 진리’에 들어가는 길을 가장 잘 표현한 것이라며 크게 찬탄한다.

둘이 아닌 진리에 깨달아 들어가는 길을 설한 ‘입불이법문품(入不二法門品)’은 〈유마경〉 전체에서도 가장 짧은 품에 속합니다. 그러면서도 〈유마경〉의 핵심이라고 말해지는 품이기도 합니다. 〈유마경〉의 장대한 흐름이 여기에서 절정을 맞는다고나 할까요? 앞에서 간단히 줄였듯이 유마거사의 침묵으로 느낌표를 “쾅!” 찍는 느낌을 주는 것이 바로 이 품이지요. 아니 “쾅!” 한 번으로는 형용이 안 되겠네요. “콰과과콰앙!” 정도라고 해야 할 것 같습니다. 지금까지 살펴봤던 〈유마경〉의 흐름은 얼마나 도도합니까? 유마거사의 말씀은 얼마나 휘황찬란합니까? 그 뛰어난 변재에 우리는 얼마나 감탄을 해왔던가요? 그런 유마거사가 ‘말 없음’으로 그 휘황찬란하고 도도한 변설의 마무리를 하는 것 또한 〈유마경〉 답지 않습니까? 정말 〈유마경〉을 하나의 문학작품으로 봐도 더이상 빼어난 작품을 찾기 어려울 만큼 뛰어나다고 생각됩니다.

둘이 아닌 진리

그럼 유마거사의 그 위대한 침묵에 이르는 과정을 한 번 더듬어 볼까요? 그냥 불쑥 침묵이 나왔다면 그것은 뻘쭘한 침묵에 불과할 테니까요. 그 침묵을 위대한 침묵으로 만드는 그 과정 또한 중요하다는 것이지요. 시작은 문수사리보살의 물음에서부터입니다. 여러 보살에게 ‘둘이 아닌 진리’에 깨달아 들어가는 길을 묻지요. 그리고 여러 보살이 그에 대해 이야기를 합니다. 여러 가지 둘로 나누어지는 상대적인 차별을 말하면서 그것을 넘어서는 것이 중요하다는 것을 설파하는 것입니다. 앞의 요약에서 보았듯이 그 상대적인 차별들은 참으로 다양합니다. ‘나’와 ‘내 것’, ‘취함이 있음’과 ‘취함이 없음’, ‘더러움’과 ‘깨끗함’, ‘선(善)’과 ‘불선(不善)’, ‘세간’과 ‘출세간’, ‘생사’와 ‘열반’ 기타 등등. 정말 중요한 주제들이 등장하지요? 그렇지만 또 그 주제들만 있겠어요? 우리 세상에서 보는 여러 가지 상대적 차별들도 다 여기에 그대로 대입해 볼 수 있지 않을까요? 그런 상대적 차별성을 넘어서 절대 평등의 진리로 들어가는 것이 바로 ‘둘이 아닌 진리’로 깨달아 들어가는 것입니다. 그리고 여러 보살이 그 여러 가지 길을 들어 보여준 것이지요.

그런데 여기서 우리는 물음표를 붙여봐야 하겠습니다. 이 품은 굉장히 추상적인 이야기들로 가득 차 있기에 그냥 감탄하다 보면 정말 공허한 말 놀음에 그칠 위험이 있거든요. 그래서 자주 물음표를 붙여 가면서 그 공허함에 빠지지 않는 조심스러운 발걸음을 디뎌 보도록 하지요. 우선 첫 번째 물음표. 왜 그 ‘둘이 아닌 진리’로 깨달아 들어가야 하나요? 그냥 차별이 있는 세계 그 차별 그대로 두면 되지, 왜 굳이 그 어려운 진리라는 걸 내세우면서 그것을 깨달아 들어가라 하느냐는 거지요. 그에 대해서는 두 측면에서 설명해야 할 것 같습니다.

우선 근본적이고 원리적인 측면에서 말하자면 상대적 차별성은 진실이 아니며, 그 진실 아닌 것에 매달리면 수행을 할 수도, 부처를 이룰 수도 없다는 것입니다. 부처와 중생의 차별이 참으로 있는 것이라고 해보세요. 깨달음과 번뇌의 차별이 참으로 있는 것이라 해보세요. 부처는 영원히 부처, 중생은 영원히 중생입니다. 중생이라는 것이 실재성을 가진다면 그것을 버릴 길도 없지요. 번뇌가 실재성을 가진다고 하면 그 번뇌는 어찌 없애나요? 열반의 세계는 우리와 전혀 관계없는 세계가 되는 것이기도 하지요. 그러한 구별이 본디 없는 것이기에, 번뇌는 번뇌가 아니고 그 이름이 번뇌일 뿐이기에, 중생은 중생이 아니고 그 이름이 중생일 뿐이기에, 부처는 부처가 아니고 그 이름이 부처일 뿐이기에……. 그것이 진리이기에 그 진리를 깨달아 들어가는 것이 우리가 참된 존재로 거듭나는 첫걸음일 수밖에 없습니다. 그것을 제대로 알지 못하면 아예 발걸음을 떼어 놓을 수도 없는 것이란 말씀이지요.

한 걸음 더 나아가 그다음의 측면을 말해볼까요? 우리는 상대적 차별성을 단순히 상대적 차별성이라고 지적(知的)인 측면에서만 인식하는 것이 아닙니다. 우리는 우리의 입장에서 그 상대적 차별성에 대해 가치를 부여하지요. 다른 말로 하면 집착을 일으킨다는 말입니다. “이것은 좋고 저것은 나쁘다. 이것은 아름답고 저것은 추하다. 이것은 깨끗하고 저것은 더럽다.” 앞에서 예를 들었던 상대적인 것들 가운데 많은 것이 이런 것들이죠. 그렇게 집착을 일으킵니다. 그런데 그런 집착을 일으키는 주체인 ‘나’라는 존재가 상대적인 입장에 서 있을 수밖에 없다는 것이 문제입니다. 나와 다른 남의 입장이 있기에 나의 시각과 판단은 언제나 상대적일 수밖에 없습니다.

이에 대해 장자(莊子)는 이렇게 말하지요. “모든 것은 저것이 아닌 것이 없고, 또 이것이 아닌 것도 없다. 저것의 입장에서는 보이지 않고 나의 입장에서 보면 알 수가 있다. 그래서 저것이라는 것은 이것에서 나오고, 이것이라는 것 또한 저것에서 나온다.” 그런데 우리는 이렇게 모든 것이 상대적이라는 것을 잊어버리고, 자기의 입장만을 고집하곤 합니다. 그러면서 다른 사람의 시각과 주장을 비난하고 그릇되다고 말하지요. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 정말로 갈등과 분쟁이 가득한 그야말로 아비규환의 세상이 펼쳐지는 것입니다. 지금 우리가 겪고 있는 상황이 바로 거기 가깝지 않을까요. 〈유마경〉에 나오는 상대적 차별들이 좀 더 구체화되고, 우리들의 집착이 덧붙여져서 나오는 수많은 차별성이 극단적으로 나타나고 있는 것이 아닐까 싶습니다. ‘보수’와 ‘진보’, ‘남자’와 ‘여자’의 평등과 차별, ‘자유’와 ‘평등’, ‘있는 자와 없는자’, ‘사용자와 피사용자’ 등의 갈등도 결국 그 뿌리를 거슬러 살펴보면, 둘에 매달리고 그것을 정말 있는 것으로 여기는 집착에서 나오는 것입니다. 그리고 그 결과가 우리 사회를 병들게 하는 양극화의 현상입니다. 둘이 아닌 참된 모습을 알지 못하고, 그 무지에 집착이 덧붙으면 이런 끔찍한 결과가 옵니다. 그러니까 우리는 ‘둘이 아닌 진리’를 깨달아 들어가야만 하는 것입니다.

하나마저도 분별일 뿐

이렇게 일단 정리하고 다음의 물음표를 붙여 볼까요? “둘이 아니라면 하나라는 말인가?” 이렇게 물어볼 수도 있지 않을까 싶네요. 그리고 그 물음에 쉽게 “아, 그건 아니야!”라는 답이 나올 수 있을 것 같습니다. 차별성을 뭉개버리고 하나로 만들려는 것은 획일화라는 다른 하나의 방식을 만드는 것일 뿐이지요. 둘의 차별성이 있던 것에 다시 하나의 차별성을 보태는 것일 뿐이라는 말입니다. 그런 획일화의 입장에서 나오는 것은 전체주의라는 위험한 사상이지요. 다양성이 모여 조화로운 통일성으로 나타나는 것을 부정하고, 그것이 번거롭고 불편하다고 여겨 하나로 획일화하려는 것은 정말 위험하기 짝이 없는 생각입니다. 그러니까 하나라고 말해서는 안 되는 것이지요. ‘둘이 아니다’라고 말하는 것이야말로 그러한 위험을 피하기 위한 아주 온당하고도 조심스러운 표현이라 하겠네요.

그렇다면 다시 또 물어볼까요? ‘하나’가 아니라고 하면서 둘도 아니라고 한다면 어쩌라는 말인가? 어떤 상대적 차별에 바탕한 주장이 있으면 그것들을 함께 인정하라는 말인가? 둘이라는 것을 부정한다면 둘을 다 인정하면 어떻게 되는가? 이렇게 묻는다면 어떻게 대답하시렵니까? 제가 대답하기보다 여러분들에게 여쭙고 싶네요. “그거 양시양비론(兩是兩非論) 아니야?”라고 하신다면 저는 일단 그런 점이 있다는 것에 한 표 던지겠습니다. 그렇지요. “이것도 옳고, 저것도 옳다.”라고 하면서 “이것도 이점에서는 잘못되고 저것도 이런 점에서는 못마땅하다.”라고 하는 태도는 얼핏 매우 온당한 것 같지만 매우 문제가 많습니다. 아니 그렇게 객관적으로 보는 것은 좋은데. 그렇게 말하면서 “그러니까 나는 어떤 쪽에도 서지 않겠어!”라고 하면서 행동을 하지 않으려 하는 분들이 많다는 것이 문제일까요? 우리 현실은 언제나 행동을 요구하는데, 그런 분들은 ‘회피’라는 것으로 일관해버리거든요. 그럼 정말 문제가 됩니다. 그리고 그렇게 적당하게 긍정과 부정을 임의적이고 편의에 따라 써버리는 분들은 그 내면 자체가 갈등일 수밖에 없는 거지요.

그렇다면 도대체 어쩌라는 말이냐고요? 저도 이 정도 되니까 정말 답이 나오지 않는 것 같습니다. 불이법문(不二法門)이라는 것이 정말 어렵다고 할 수밖에 없나요? 그렇지만 어려운 것을 어렵다고만 하면 안 되겠지요? 불완전하더라도 우리 나름의 답을 찾아봐야지요. 그 실마리를 저는 앞에서도 몇 번 말했던 원효 스님의 말씀에서 찾습니다. 우리가 수행을 한다는 것은 차별이 있는 ‘생멸문(生滅門)’에서 모든 차별을 여읜 ‘진여문(眞如門)’으로 나가는 것이라 했던가요? 그런데 ‘진여문’에 도달하는 순간 ‘진여문’에는 앉을 자리가 없습니다. ‘진여문’이 발길로 걷어차지요. ‘진여’라는 분별도 놓아라! 진여라는 것에 않으려 한다면 앞에서 말한 ‘하나’라고 말하는 획일주의적 입장에 빠지게 되는 것입니다. 그래서 진여문에 도달하는 순간 다시 생멸문으로 돌아 나올 수밖에 없지요. 그렇지만 그때의 상황은 생멸문에 빠져 허우적거리던 것과는 전혀 다르다는 것이지요. 괴로움을 낳는 업이 아니라 부사의업(不思議業)을 짓는 존재로 다시 태어나는 것입니다.

‘둘이 아닌 진리’에 깨달아 들어가는 것은 바로 원효 스님의 이야기와 같은 맥락입니다. 그러니까 ‘둘이 아닌 진리’에 깨달아 들어간 이는 상대적 차별을 벗어나되, 다시 상대적 차별의 세계 속에서 노니는 이가 되는 것이라 볼 수 있습니다. 그렇지만 상대적 차별을 모르고 자기의 상대적 관점에 죽자 살자 매달려 양극화의 길을 치닫는 것과는 전혀 다른 모습을 보이는 것이지요. 같은 것 속에서 다름을 알고, 다름을 지양하는 가운데 같음을 아는 커다란 마음을 가지는 것입니다. 이를 바탕으로 옳고 그름을 쓰는 존재가 된다고 해야 할까요? 우유부단한 양시양비론에 빠지지도 않고, 획일적 전체주의도 지양하면서 모든 존재의 다양성 속에서 커다란 조화를 보며, 또 그것을 자신의 힘찬 실천을 통해 구현해내는 그런 이상적인 존재가 되는 것이라고 생각합니다.

그러니까 유마거사의 침묵은 죽은 침묵이 아닙니다. 제가 마지막으로 강조하고 싶은 말이 바로 이것입니다. 그 침묵은 상대적 차별성의 경계를 벗어난 진여를 웅변으로 보여주는 침묵입니다. 문수사리보살의 말씀이 진여란 진여라는 분별조차 떠난 것이라는 것을 말한 것이라면, 유마거사의 침묵은 그것을 확연하게 보여준 것이라고 말할 수 있겠네요. 그렇다면 남은 것은 무엇인가요? 그 침묵은 다시 생멸의 세계로 뛰어들어 힘있게 부사의업을 지어가는 활발발한 힘을 함축한 침묵입니다. 현실 속에서 비겁하게 침묵하는 것과는 다르지요. 수많은 언설과 시비 속을 자유롭게 노니면서도 거기에 집착하거나 걸림이 없는 대자유의 침묵인 것입니다.

유마거사의 침묵을 찬탄하면서, 또 침묵의 의미를 드높게 선양하신 문수사리보살을 찬탄하면서 ‘둘이 아닌 진리’에 깨달아 들어가는 길을 힘차게 걸어갈 여러분을 찬탄하면서 오늘 이야기 마칩니다.

성태용_ 전 건국대 철학과 교수. 서울대학교 철학과를 졸업한 후 한국고등교육재단의 ‘한학자 양성 장학생’으로 선발돼 故임창순 선생에게 한학을 배웠다. EBS에서 ‘주역과 21세기’라는 제목으로 강의했으며, 한국철학회 회장과 학술진흥재단 인문학단장을 역임했다. 저서로 〈주역과 21세기〉·〈어른의 서유기〉 등이 있다.