문헌학 고집 않고 사회 기여방안 연구

신도는 윤리적 삶 안내자로 받아들여

지난 호에서 다루었던 바와 같이 불교에 대한 유럽의 관심은 선교사나 제국주의 시대 학자, 또는 사회 일부 계층에서 시작됐다. 1세대 유럽 불교학자들은 방대한 불전(佛典)을 수집해 번역하고, 사전을 집필해 문헌학적으로 체계적인 연구를 할 수 있도록 기틀을 다지는데 총력을 기울였다. 시간이 흘러 이제 불교학은 문헌학적 불교학뿐만 아니라 사회학적·종교학적·젠더학적·윤리학적 불교학으로 다양화가 진행 중이다. 문헌학적 전문성을 기반으로 전쟁·직업윤리·채식·환경문제 등의 주제를 다루는 불교학자들이 늘어나는 추세는 동시대 유럽 젊은 세대의 불교관이나 관심사를 반영하며, 반대로 그들의 가치관에 영향을 미치기도 한다.

불교윤리의 성격과 이론적 고찰

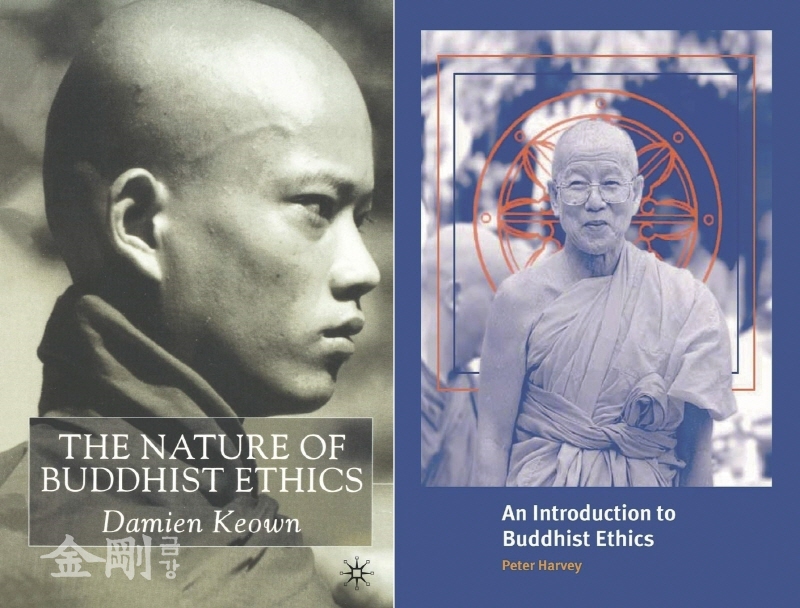

불교적 윤리관에 대한 서구학자들의 관심은 1990년대에 들어 본격화됐다. 그 이후로 불교윤리를 도덕·철학적 관점에서 분석하는 저서가 이목을 끌면서 불교윤리의 성격 규정에 관한 논쟁이 잇달았다. 기존 서양윤리학의 접근법 중에서 불교의 윤리관에 가장 가까운 관점이 무엇인지에 대한 분석이 시작된 것이다. 대표적인 학자로 2011년 11월 천태종립 금강대학교에서 강연을 한 후 국내에도 잘 알려진 데미안 키온(Damien Keown) 런던대학교 명예교수가 있다. 그는 1992년 펴낸 저서 〈불교윤리의 성격(The Nature of Buddhist Ethics)〉에서 분별력·정의·절제·강인성을 기본덕목으로 상정하고, 이를 바탕으로 불교윤리관을 분석해 “불교윤리는 덕(德) 윤리와 가장 흡사하다.”고 주장했다.

이 책이 출간되고 일 년이 지난 후에는 필립 올슨(Phillip Olson)이 불교계율을 칸트철학적 관점인 의무론적 시각에서 분석해 단행본을 출판했다. 이후 찰스 굿만(Charles Goodman)은 데미안 키온과 필립 올슨의 저서를 모두 직접적으로 언급하며 비판적 시각에서 새로운 분석적 틀을 제시하는 저서를 펴내기도 했다. 그는 불교윤리를 직관적 공리주의로 파악했다. 현재까지 논의된 큰 세 줄기 외에 회자되는 또 한 가지 윤리모델은 죠셉 플레쳐(Joseph Fletcher)의 상황윤리이다. 플레쳐의 상황윤리는 기독교의 아가페와 불교의 대자비심에서 양측의 유사점을 찾았다는 점에서 의의를 갖지만 그 이상으로 아직 심도 있게 연구되지는 못했다. 또한 상황윤리관이 공리주의의 연장선상에 있다는 윤리학자들의 보편적 주장을 따를 경우 윤리관 자체의 더 세밀한 분석과 연구가 선행된 후에 불교윤리와의 관계를 논할 수 있을 것이다.

위와 같이 한 가지 분석의 틀로 불교윤리관을 규정하는 연구방식에 이의를 제기하는 학자들도 있다. 양 측은 불교윤리를 한 가지 서양윤리관을 기준으로 분석하는 것이 가능한지, 그리고 가능하다면 어떤 의의가 있는지 등을 놓고 학술지 〈불교윤리학(Journal of Buddhist Ethics)〉에서 수차례 논쟁을 벌이기도 했다. 〈불교윤리학〉은 1994년 데미안 키온이 펜실베니아 주립대학교의 찰스 프레비쉬(Charles Prebish)와 함께 창간한 학술지인데 현재까지 연간지로 나오고 있다. 이 학술지는 불교윤리에만 초점을 맞춘 유럽 최초의 학술지로 시작해 학계의 이목을 끌며 불교윤리분야의 권위 있는 학술지로 자리 잡았다. 지금도 유럽 불교학자들은 행위자 중립성과 인권, 도덕적 탁월성과 위선(僞善)문제 등을 논제로 논쟁을 펼치고 있다.

불교윤리에 대한 관심과 세분화

이와 같이 유럽에서 불교윤리에 대한 관심은 거시적·이론적 측면에 머물지 않았다. 전통 문헌학 또는 철학으로 불교학에 접근했던 연구자 중에서도 연구분야를 확장해 특정분야의 불교윤리에 관련된 저술활동을 하기 시작했다. 대표적인 인물로 채식주의자이자, 유식학의 대가로 잘 알려진 램버트 슈미트하우젠(Lambert Schmithausen)이 있다. 그는 불교의 생명관이 어떻게 생태계 보전에 기여할 수 있을지를 연구했다. 그의 제자인 함부르크 대학교의 미하엘 찌머만(Michael Zimmerman) 교수 역시 불교윤리 연구에 관심을 보이며 〈불교와 폭력(Buddhism and Violence)〉의 필자이자 편집자로 활동했다. 불교의 전쟁관과 생태윤리는 불교학분야에서 꾸준히 인기를 끌고 있는 연구 주제이다.

불교윤리의 구체적인 논제와 실천성에 대한 관심은 해당 분야의 교과서격인 피터 하비(Peter Harvey)의 〈불교윤리학 입문 : 토대, 가치와 쟁점(An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues)〉이 2000년에 출간되면서 가속화됐다. 〈불교윤리학 입문〉은 실제로 불교학을 전공하는 대다수의 학부생이 읽는 책인데, 500쪽에 거쳐 업설부터 전쟁, 부와 소비와 같은 다양한 주제를 다룬다. 또한 낙태·동성애·성평등·자살 등 다소 다루기 어렵지만 현대인들이 관심을 가질만한 주제에 대해서도 상세히 논하고 있다. 따라서 구체적인 주제에 대한 불교적 입장을 이해할 수 있도록 잘 집필했다는 평을 받고 있다.

위와 같이 1990년 이후 불교윤리와 응용윤리에 대한 유럽에서의 지속적인 관심은 젊은 세대 학자들의 연구 주제에도 반영돼 나타난다. 일례로, 영국불교학회(UK Association for Buddhist Studies)에서는 중진학자뿐만 아니라 신진학자나 박사과정생도 논문을 발표하고 있는데, 불교응용윤리와 관련된 논문이 꾸준히 발표되고 있다. 2019년의 경우 ‘불교학의 새로운 영역(New Areas in Buddhist Studies)’이라는 세션이 따로 주어졌고, 2019년과 2020년 모두 ‘참여불교(Engaged Buddhism)’를 키워드로 하는 발표가 있었다.

불교학의 대외적 역할 확대

불교윤리 연구의 범주는 이미 이론적 탐구를 넘어섰고 학자들의 활동 영역은 고등교육기관을 넘어서서 국제기관으로 확장되고 있다. 국제적십자위원회(International Committee of the Red Cross)는 유럽의 불교학자들과 함께 2019년부터 ‘불교와 국제인도법의 접점(Convergence between Buddhism and International Humanitarian Law)’을 주제로 프로젝트를 진행하고 있다. 국제인도법은 국가의 군사적 필요를 인정하고 불가피한 무력 충돌 상황 속에서 인권을 보장하고 인도주의적 가치를 지키기 위해 만들어졌다. 따라서 이 프로젝트의 목적은 국제인도법에서 명시하는 것과 같이 전시상황에서 고통을 최소화하고 인간의 존엄성을 지키는데 불교의 가르침이 어떻게 기여할 수 있는지를 탐색하는데 있다. 피터 하비 교수를 주축으로 유럽 불교학자들이 대다수 참여하고 있는데 불교가 현대사회에 어떻게 직접적으로 기여할 수 있을까 고심한다는 점이 인상적이다.

같은 주제로 2019년 9월 스리랑카에서는 학술대회도 개최됐다. 불교학자 뿐만 아니라 군종장교, 평화운동협회 관계자 등이 발표자로 참가해 서로의 전문 지식을 나누었고 활발한 토론이 이루어졌다. 공안(公案) 수행이 장병들의 바른 마음가짐에 어떤 도움을 줄 수 있으며 전시 상황에서 국제인도법에 위반되는 폭력을 가하지 않도록 병사들을 어떻게 지도할 수 있는지와 같은 주제가 다루어졌다. 프로젝트 책임자는 “2020년 코로나 바이러스로 인해 전체 프로젝트 진행이 지체되었지만 스리랑카뿐만 아니라 종교 분쟁이 일어나는 다른 아시아국가로 점점 더 규모를 확장해 나갈 계획”이라고 말했다. 더 나아가 추후 다른 인도주의 국제기구와의 교류도 계획 중이라고 하니 전시 국제법 준수뿐만 아니라 종교간 상호이해와 협력을 도모한다는 측면에서도 큰 역할이 기대된다.

일상 속 불교윤리

1990년 이후 유럽의 불교학자들만 불교윤리에 관심을 나타낸 것은 아니다. 현대 유럽인의 일상에도 불교윤리가 가지는 의의는 크다. 유럽인들은 채식이나 비폭력, 바른 소비습관 등 불교윤리가 삶에 시사하는 부분에 대해 관심을 보이고, 관련 정보를 적극적으로 찾아 소비한다.

필자가 머물고 있는 독일 베를린에서 우연히 30대 뮌헨(München)출신의 독일인과 대화를 나눌 기회가 있었다. 그는 자신을 불자라고 소개하면서도 “한 번도 사찰에 간 적이 없다.”고 말했다. 뜻밖의 발언에 “그러면 불교를 어떻게 접하게 되었고, 어떻게 배우고 있냐?”고 묻자 “서점에서 불교 서적을 즐겨 사 본다.”고 대답했다. 그러면서 이렇게 말했다. “나에게 불교는 종교라기보다는 내가 윤리적인 삶을 살도록 이끌어주는 안내서이다. 다른 종교들은 자신보다 외부에 중점을 두고 있는 것 같다. 그런데 불교는 타인에게 영향력을 행사하기 전에 스스로 한 인간으로서 어떻게 온전한 사람이 될 수 있는지를 알려준다. 본인도 수영을 배운 적이 없는 사람이 어떻게 물에 빠진 타인을 구할 수 있겠는가? 그리고 옆집 사람이 더 큰 차를 탄다고 부러워하는 마음이 드는데 매주 교회나 법당에 가는 것이 무슨 의미가 있겠는가?” 그는 실제로 자신의 윤리관을 실천하기 위해 채식주의자가 되었고, 불필요한 소비를 줄이고 환경보호에 도움이 되기 위해 플라스틱 용기에 담긴 물품 구매를 자제하고 있으며, 패스트 패션(Fast fashion)에 반대하며 대부분의 의류를 중고로 구매한다고 말했다.

독일에서 거주하면서 만난 유럽 불자들의 경향을 살펴보면 실제로 많은 이들이 계율을 지키기 위해 또는 윤리적인 이유로 채식을 하거나 해보려 한다. 자신의 종교적 관점과 생활 습관을 연장선상에서 생각하는 것이다. 물론 동물의 권리나 지속가능한 성장에 대해 젊은 층의 관심이 유독 많은 독일 사회의 분위기나 문화도 영향을 주었을 것이다. 한 가지 분명한 사실은 불교학자들이 더 이상 고전 문헌학으로서 불교를 고집하지 않는다는 점이다. 고등교육기관에서의 연구가 사회에 무엇을 환원할 수 있는지에 대한 활발한 토론, 그리고 사회와 대학 교육의 밀접성을 높이고자 하는 노력으로 변화하고 있는 것이다. 문헌적 근거를 토대로 불교의 가르침이 각종 사회문제에 어떤 관점을 가지며 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 관심은 유럽에서 꾸준히 증가해 왔고, 이러한 관심은 학회에서 발표되는 논문의 주제에서도 드러나고, 일상생활에서 만날 수 있는 불자의 불교관에서도 느껴진다.

이혜인

한국학중앙연구원 한국학대학원에서 한국불교를 공부하고 현재 베를린 자유대학에서 수학중이다. 불교와 전쟁, 불교와 국가의 관계, 불교 개념의 제도화 과정을 중심으로 연구하며 그 외 세계의 비전통적 고등교육기관에도 관심이 있다.