지친 영혼들에게 건네는 맑은 샘물 한 사발

〈무소유〉란 책을 아시지요? 1976년 4월 15일 범우사에서 초판을 발행한 이후 16쇄를 찍고, 1985년 7월 30일 표지를 바꿔 찍은 2판은 63쇄까지 그리고 1999년 9월 5일 양장본으로 갈아입은 3판은 무려 91쇄까지 나아간 법정 스님의 명저 말입니다. “그동안 풀어놓은 말빚을 다음 생에 가져가지 않도록 더 이상 책을 내지 말아 달라.”는 유언을 스님께서 남기지 않으셨다면 지금쯤 200쇄는 족히 넘겼겠지요.

총 35편의 산문으로 이루어진 〈무소유〉는 ‘범우문고 002’란 시리즈 넘버를 달고 세상에 나왔습니다. 이른바 문고판이지요. 그러나 그 작은 몸피 안에 밤하늘만큼이나 넓고도 초롱초롱한 청정 언어가 가득 담겨 있습니다. 당시는 ‘한강의 기적’을 써 내려가고 있었지만 물신주의와 인간 소외의 그늘이 짙게 드리우던 시절이었습니다. 사람살이의 모든 일이 오직 화폐가치 하나로 환산되기 시작한 것도 그 무렵이었지 싶습니다. 생기를 잃어가고 있던 이 땅의 영혼들에게 한 사발의 맑은 샘물과 같은 역할을 해준 〈무소유〉는 그렇게 현대의 고전이 되었습니다.

〈무소유〉의 母本

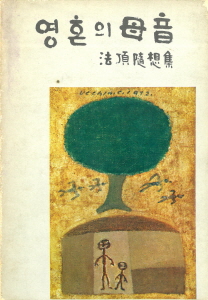

〈영혼의 모음〉이란 책도 기억하시는지요? 〈무소유〉보다 3년 앞선 1973년 1월 1일 동서문화원에서 나온 법정 스님의 첫 번째 수상집입니다. 〈무소유〉가 워낙 큰 반향을 불러일으키는 바람에 조금은 묻히고 말았지만 〈무소유〉의 모본(母本)이 된 책이 바로 〈영혼의 모음〉입니다. 〈무소유〉에 실린 총 35편 가운데 23편은 이 책에서 골라 다시 수록한 것이거든요.

〈영혼의 모음〉은 1965년 5월 2일자 신아일보에 실린 ‘방황하는 나무들’부터 1972년 문학지 〈현대문학〉 12월호에 게재된 ‘소음기행’까지 총 65편의 글을 다섯 장으로 나눠 싣고 있습니다. 신문과 잡지의 청탁에 의해, 그것도 마감 날짜 임박해서야 서둘러 쓴 ‘잡문’이라고 서문에 적어 놓으셨지만, 이 책에는 스님께서 전 생애에 걸쳐 일관되게 추구한 수행자이자 지성인으로서의 면모가 가감 없이 잘 드러나 있습니다.

양장본으로 발간된 〈영혼의 모음〉은 책으로서도 매우 훌륭한 의장(意匠)을 갖추고 있습니다. 제자(題字)는 일본 땅에서 추사 김정희의 ‘세한도’를 찾아온 일화로 유명한 서예가 손재형 선생이 썼고, 표지화와 컷은 장욱진 화백이 그렸습니다. 그리고 가름끈은 물론 덧표지에 책 케이스까지 갖추었습니다. 당시 우리나라의 출판 역량이 최대치로 반영된 책이란 걸 알 수 있습니다.

스님의 뜻으로 더 이상 출판을 할 수 없게 된 아쉬움에 그만 책의 외양부터 살펴보았습니다.

법정 스님의 ‘어린왕자’

몇 해 전, 어느 매체로부터 ‘내가 좋아하는 우리글’을 써달라는 청탁을 받은 적이 있습니다. 그때 서슴없이 고른 문장은 “창호에 번지는 하오의 햇살이 지극히 선하다.”였습니다.

스무 살 무렵 처음 만난 이 문장이 심신을 헹궈주는 활구로서 줄곧 은은히 기능하고 있었기에 단박에 뽑아 들 수 있었습니다. 먹빛 세사에 짓눌릴 때마다 이 구절에 의지해 평상심을 되찾곤 했으니까요. 이 활구는 ‘어린 왕자에게 보내는 편지’란 부제를 단 법정 스님의 수필 ‘영혼의 모음’ 첫 부분에 나오는 문장입니다. 1971년 11월 〈아동문학사상〉 제6호에 발표했다가 〈영혼의 모음〉 출간에 즈음하여 문장에 조금 손을 보실 때에도 스님께선 이 구절만은 그대로 두셨습니다. 스님의 청정심이 이 구절에 그대로 아롱져 있기 때문이었을 것입니다. 그러기에 책의 표제로도 삼으셨겠지요.

어린 왕자!

지금 밖에서는 가랑잎 구르는 소리가 들린다. 창호(窓戶)에 번지는 하오(下五)의 햇살이 지극히 선(善)하다.

이런 시각에 나는 티 없이 맑은 네 목소리를 듣는다. 구슬 같은 눈매를 본다. 하루에도 몇 번씩 해지는 광경을 바라보고 있을 그 눈매를 그린다.

그 창호는 꽃잎이나 청댓잎을 문고리 곁에 두지 않고도 한지 그대로 좋았을 것입니다. 한지는 이미 자연 그대로의 숨결을 고스란히 지니고 있는 종이니까요. 그 순연한 창호지 위로 하오의 햇살이 번지고 있습니다. 한낮의 햇살이 아니라 하오의 햇살이, 비치는 게 아니라 번지고 있습니다. 투명 유리를 뚫고 점령군처럼 들이닥치는 그 되바라진 햇빛에 시달려 본 사람은 알 것입니다. 그 햇살이, 창호지 앞에서 잠시 머뭇거리며 은은히 번져드는 그 햇살이 왜 선한지를 말입니다.

어린 왕자!

이제 너는 내게서 무연(無緣)한 남이 아니다. 한 지붕 아래 사는 낯익은 식구다. 지금까지 너를 스무 번도 더 읽은 나는 이제 새삼스레 글자를 읽을 필요가 없어졌다. 책장을 훌훌 넘기기만 하여도 네 세계를 넘어다볼 수 있기 때문이다. 행간에 씌어진 사연까지도, 여백에 스며있는 목소리까지도 죄다 읽고 들을 수 있게 된 것이다. …… 더러는 그저 괜히 창문을 열 때가 있다. 밤하늘을 쳐다보며 귀를 기울인다. 방울처럼 울려올 네 웃음소리를 듣기 위해. 그리고 혼자서 웃음을 머금는다. 이런 나를 곁에서 이상히 여긴다면, 네가 가르쳐준 대로 나는 이렇게 말하리라. “별들을 보고 있으면 난 언제든지 웃음이 나네…….”

생텍쥐페리의 〈어린 왕자〉를 스무 번도 넘게 읽으면서 그 작중인물과 하나가 되어가는 스님의 마음의 행로가 그려지시지요? 이 장면은 한 권의 책이 진정한 도반이 될 수 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다. 그렇습니다. 거듭 만나면서 아름다운 회향을 향해 함께 나아가는 것이 좋은 인연이듯이 책과의 만남 또한 그래야 합니다.

인간에 대한 깊은 성찰

〈영혼의 모음〉에는 말에 대한 깊은 성찰을 일깨우는 대목이 여러 군데 나옵니다. 스님께서 말의 묘리(妙理)를 환히 꿰뚫고 있었음을 나타내는 것이겠지요. 그 부분들을 함께 읽어보고 싶습니다. 말에 대한 성찰이 곧 인간에 대한 성찰이기 때문입니다. 그 사람의 말이 곧 그 사람이기 때문입니다. 이처럼 인간의 언어는 바로 영혼의 집이요, 생각의 집인 동시에 존재의 집이기도 하기 때문입니다.

성해서 어울릴 때보다 혼자서 앓을 때 문득 자기 존재를 의식하게 된다. 언어가 문을 닫은 침묵 속에서 내 목소리를 듣는다. 그 안에서 내 얼굴을 본다.

― ‘비가 내린다’ 중에서

사람들은 만나면 이야기를 나눈다. 의사를 전달하는 말의 기능을 새삼스레 의식하게 된다. 그러나 말이 통하지 않을 때, 우리는 단절의 아쉬움과 벽으로 가로막힌 답답증을 느끼는 것이다.

그런데 그 말이 더러는 장바닥의 소음으로 들려올 때가 있다. 가령 말로써 말이 많아질 때라든가 무슨 소린지 모르게 혼자서만 말을 독점하려는 경우가 그렇다.

이런 경우 침묵은 언어 이상의 밀도를 지니게 된다. 사실 말이란 생각에 비해 얼마나 불완전한 것인가. 우리들이 입을 벌려 말을 하게 되면 생각은 벌써 절반이나 새어 버리고 만다. 그리고 말이란 오해를 동반하기 일쑤이고. …… 침묵을 배경으로 하는 언어만이 강한 설득력을 지니고 대화를 불러일으킨다. 그렇다면 태초에 말보다는 무거운, 무거운 침묵이 있었을 것이다.

― ‘눈으로 하는 대화’ 중에서

그러나 인간의 말이 소음이라면, 그로 인해서 빛이 바랜다면 인간이 슬퍼진다. 그럼 인간의 말은 어디에서 나와야 할까. 그것은 마땅히 침묵에서 나와야 할 것이다. 침묵을 배경으로 하지 않는 말은 소음과 다를 게 없을 것이다. 인간은 침묵 속에서만이 사물을 깊이 통찰할 수 있고 또한 자기 존재를 자각한다. 이때 비로소 자기 언어를 갖게 되고 자기 말에 책임을 느낀다. 그러기 때문에 투명한 사람끼리는 말이 없어도 즐겁다. 소리를 입 밖에 내지 않을 뿐 무수한 말이 침묵 속에 오고 간다.

말 많은 이웃들은 피곤을 동반한다. 그런 이웃은 헐벗은 자기 꼴을 입술로 덮으려는 것이다. 그런 말은 소음에서 나와 소음으로 사라져간다. 그러나 말수가 적은 사람들의 말은 무게를 가지고 우리 영혼 안에 자리를 잡는다. 그래서 오래오래 들린다. 그러니까 인간의 말은 침묵에서 나와야 한다. 태초에 말씀이 있기 이전에 깊은 침묵이 있었을 것이다.

― ‘소음기행’ 중에서

‘효봉선사 일대기’

〈영혼의 모음〉에서 가장 긴 글은 ‘효봉선사 일대기(曉峰禪師一代記)’입니다. 이 글은 우리나라 현대불교가 낳은 위대한 선지식(善知識) 효봉선사께서 1966년 10월 15일 원적에 드시자 그해 〈신동아〉 12월호에 부랴부랴 발표되었습니다. 세수 79세, 법랍 42세 스승의 전 생애를 하처래 하처거(何處來 何處去)―신동의 탄생―출가―참회의 길―해후―용맹정진―개오(開悟)―판사 중 탄로―교화군생(敎化群生)―가풍·수행이념―생불생 사불사(生不生 死不死)―장엄한 낙조 등 12개의 소제목으로 나눠 집필한 이 글에는 급히 서두르거나 시봉으로서 스승을 미화하려 한 흔적이 전혀 나타나 있지 않습니다. 따뜻한 가슴과 차가운 머리가 조화를 이룬 수행자의 풍모가 잘 드러나 있습니다. 서문 격인 ‘하처래 하처거’의 말미에 실린 다음 글을 읽어보십시오. 스승의 일대기에 기술된 내용의 근거를 명확히 밝히는 저 형형한 눈빛이라니요.

필자가 은사인 효봉 스님을 모시기는 입산한 뒤부터이므로 올해로 열두 해째가 된다. 그러니까 스님의 만년에 해당되는 기간이다. 물론 열두 해를 줄곧 곁에서만 모신 것은 아니고 더러는 멀리 떨어져 지내면서 한 해에 두어 차례씩 찾아가 뵈올 때도 있었다. 산은 저 들에서 바라볼 때가 분명하다던가.

여기 쓰일 자료는 필자가 스님을 모시고 있을 때 보고 들은 사실과 스님 손수 써놓은 안거록(安居錄) 그리고 같은 문도들에게서 얻어 들은 말들에 근거를 두고 있다.

우리는 법정 스님의 첫 수상집 〈영혼의 모음〉을 함께 읽었습니다. 물론 펼쳐본 페이지는 극히 일부분에 지나지 않습니다. 스님의 전 생애를 관류한 그 청정한 정신과 맑고 향기로운 언어들을 찾아 나서시길 권해 드립니다. 시푸르면서도 더없이 따뜻한 활구들을 그 안에서 만나실 수 있을 것입니다.

참, 법정 스님의 글을 읽을 때에는 바흐의 ‘무반주 소나타’를 흐르게 하십시오. 스님께서 즐겨 들으셨던 음악이니까요.

윤 효

시인. 본명은 창식(昶植). 1956년 논산에서 태어나 1984년 미당 서정주의 추천으로 〈현대문학〉을 통해 등단했다. 〈얼음새꽃〉·〈참말〉·〈배꼽〉 등 다수의 시집과 시선집 〈언어경제학서설〉이 있다. 제16회 편운문학상 우수상, 제7회 영랑시문학상 우수상, 제1회 풀꽃문학상, 제31회 동국문학상, 제13회 충남시협상을 받았다. 현재 〈작은詩앗·채송화〉 동인으로 활동 중이다.