[특집] 편지, 마음을 배달합니다

SNS 시대, 왜 편지인가?

정성 담은 한 통의 편지

마음과 마음 이어주는 ‘情’

‘손편지’, 요즘은 친구나 가족, 사제지간에도 잘 쓰지 않아 과거의 통신수단으로 전락해 버렸다. SNS(Social Network Service)시대에 접어들면서 손편지는 우리 곁에서 더욱 멀어졌다. 스마트기기 사용이 보편화 되면서 전자우편(이메일)의 이용률마저 줄고 있는 추세다. 아날로그를 선호하는 사람들로서는 안타까운 일이겠지만, 시대의 흐름이니 어쩌겠는가.

스마트폰만 있으면 누구나 언제 어디서나 자신의 생각을 SNS에 올려 실시간으로 공유할 수 있는 시대다. 아날로그에서 디지털 세상으로의 전환은 언어와 문자에도 큰 영향을 미치고 있다. 휴대폰으로 보낼 수 있는 메시지 글자 수가 제한돼 있어, 의미를 함축해 전달해야 하는 까닭에 각종 신조어가 생겨났다. ‘갑분싸’(갑자기 분위기 싸해짐), ‘핵인싸’(아웃사이드의 반대말로 아주 커다랗다는 뜻의 ‘핵’과 잘 어울려 지내는 사람을 의미하는 ‘인사이더’의 합성어), ‘TMI’(너무 과한 정보, Too Much Information) 등의 줄임말은 시대의 흐름을 보여주고 있는 대표적 현상이다. 디지털시대의 감정 표현은 이모티콘(emoticon)이 대신하기도 한다. 숫자와 기호를 섞어 표현하는 고전적 방식으로 시작해, 현재는 그림과 영상이 혼합된 다양한 이모티콘으로 쉽고 빠르게 감정을 전달할 수 있게 됐다.

이런 편리함에도 불구하고 여전히 아날로그적인 손편지를 좋아하는 사람들이 있다. 그들이 손편지를 부치는 이유는 공통적이다. 쓰는데 시간이 많이 걸리고 우체국에 가서 부쳐야하는 번거로움이 있지만, 들어가는 정성만큼이나 보내는 이의 마음을 고스란히 전달할 수 있기 때문이다.

| 느리고 불편해도 역시 ‘손편지’

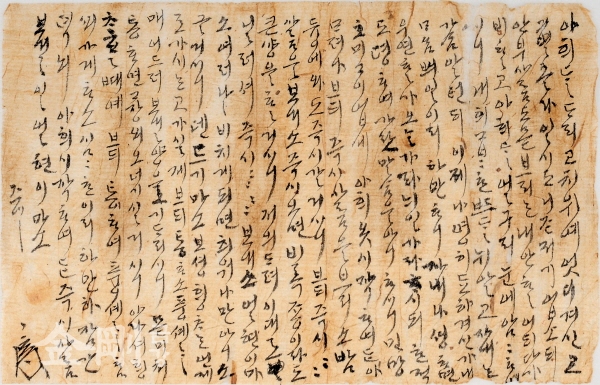

색색의 편지지에 한 자 한 자 꾹꾹 눌러 글씨를 쓴다. 받을 사람을 생각하고, 편지를 읽는 이의 얼굴에 미소가 번질 것을 떠올리면서 말이다. 다 쓰고 나면 봉투에 고이 접어 넣고 풀을 붙여 밀봉한다. 우체통에 넣거나 우체국에 직접 가서 편지를 부치면 끝. 그 다음은 편지를 배송하는 우편배달부의 몫이다. 대문 옆 우편함을 열었을 때 기다리는 사람으로부터 온 편지가 있다면 얼마나 행복할까? 손가락으로 글자를 따라 읽으며 썼다 지우길 반복했을 상대의 마음을 떠올리며 가슴 뭉클하지 않을까?

마음을 꾹꾹 눌러 담은 편지는 절절하고 따뜻하다. 보낸 이의 꾸미지 않은 감정이 녹아들어 생각 하나, 마음 한 가닥 한 가닥이 오롯이 전달된다. 편지를 받은 사람은 정성스레 쓴 글씨를 자신의 리듬에 따라 읽으며, 그 안에 배어있는 감성과 내면의 고백을 듣는다. 그래서 간단한 안부 인사가 적혀있다고 하더라도 손편지는 함부로 버릴 수가 없다. 가벼운 관계도 진중하게 바꿔주는 힘, 바로 손편지의 매력이다. 편지에 깃든, 억지스럽지 않은 자연스러움은 오해나 서운한 감정을 푸는 데도 제격이다. 이런 점에서 손편지는 컴퓨터 활자가 해내지 못하는 특별한 능력을 발휘한다.

| 한국 연하장과 일본 연하장

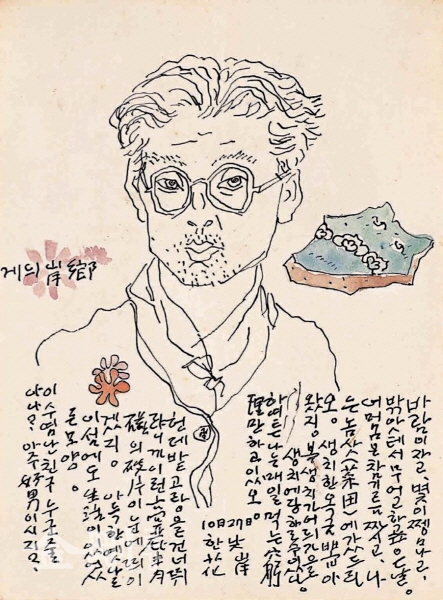

2년 전 일본 외삼촌 댁에 한 달 간 머문 적이 있다. 신년이 됐는데, 외숙모가 지난 한 해 동안 마음을 주고받았던 사람들의 목록을 적더니 준비해둔 연하장에 정성스레 글씨를 써내려갔다. 생소한 광경이라 의아했다. 손쉽게 전자메일을 보낼 수 있는 시대에 돈은 돈대로, 시간은 시간대로 허비하는 연하장 준비에 답답한 생각이 들었다.

연초에 지인들에게 감사의 마음을 담은 연하장을 보내는 걸 일본에서는 ‘넨가죠오(年賀状)’라고 부른다. 일본 신년문화의 하나다. 일본의 연하장은 11월 초에 발매가 시작되는데, 연하엽서의 경우 약 40억 장이 팔려나간다고 한다. 1949년 복권형식의 연하엽서가 발매되면서 연하장을 보내는 건수가 급증했는데, 우체국에서는 엄청난 물량 때문에 신년 연하엽서와 일반 우편물을 분리해 취급해야 할 정도다.

우리나라에서도 연말이 가까워지면 가판대에서 ‘근하신년(謹賀新年)’이라고 적힌 연하장과 반짝이는 크리스마스카드를 찾아볼 수 있다. 예전보다 수요는 줄었지만 연하장을 보내는 풍습은 아직도 이어지고 있다.

서양에서 연하장은 15세기 독일에서 아기 예수의 모습과 신년을 축복하는 글이 담긴 카드를 동판으로 인쇄한 것이 시초다. 우리나라 연하장은 신년에 웃어른에게 직접 인사를 올리지 못할 경우 아랫사람을 시켜 문안 서찰을 보내던 것이 모태였다. 연하장은 근대에 우편이 제도화되고 엽서가 발행되면서 지인에게 감사인사를 보내는 풍속으로 변화됐다.

최근에는 마우스로 클릭 몇 번만 하면 모바일 메시지 등으로 쉽게 연하장을 보낼 수 있다. 이 경우, 카드를 고르고 우표를 구입해 우체국을 가야하는 일련의 과정을 생략할 수 있다. 이런 간편한 방법이 있음에도 우편 연하장을 이용하는 이유는 뭘까?

분명한 건 100통의 모바일 메시지보다 1통의 정성스런 손편지가 마음과 마음을 이어주는데 탁월한 효과가 있다는 점이다. 올 연말에는 SNS 대신 마음을 담아 손편지를 써보는 것은 어떨까?

| 편지 예절과 규칙

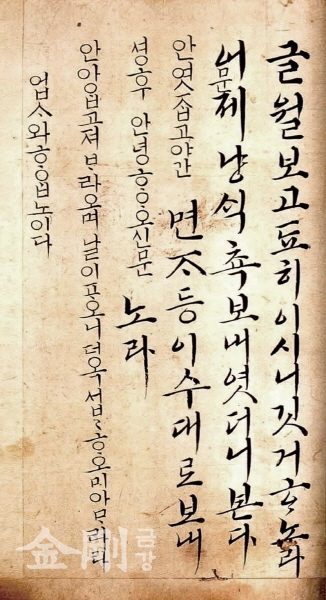

봉투에 ‘보내는 이’와 ‘받는 이’의 순서가 바뀌게 되면 편지는 반송된다. 정성껏 쓴 편지를 정확하게 전달하기 위한 편지쓰기의 규칙과 편지예절을 알아보자. 받는 사람에 따라 문체나 형식에 변화가 있을 수 있지만, 편지는 나의 말을 일방적으로 전하는 것이기 때문에 예의를 지키지 않으면 오해를 사기 십상이다.

편지의 첫머리는 수신자와의 관계에 따라 어울리는 인사말로 시작한다. 통상적으로 계절을 빌려 상대방의 안부를 묻고 나의 안부를 전한다. 그리고 용건을 말하면 되는데, 이때 용건은 간략하면서도 명확해야 한다. 줄임말은 되도록 쓰지 않는 게 좋다. 끝맺음에는 상대의 안녕을 빌며 날짜와 자신의 이름을 순서대로 쓰면 된다. 다 쓰고 나면 다시 읽어보고 문법이나 단어의 오타가 없는지 살피도록 한다.

다 쓰고 나면 봉투 크기에 맞게 편지를 접는다. 편지지 아래 부분을 위로 올려 조금 접고 남은 윗부분을 아래를 향해 접어주면 3등분이 되는데, 이렇게 하면 어떤 봉투에도 대부분 잘 맞는다.

과거에는 고향에 계신 부모님께 편지를 보내는 경우 부모님의 함자를 감히 쓸 수가 없어 편지 겉봉투에 자신의 이름을 쓰고 ‘본가입납(本家入納)’ 또는 ‘본제입납(本第入納)’을 기입하면 집으로 보낼 수 있었다. 그러나 요즘은 가구 수가 많아지고 집을 찾기 어려워지면서 주소와 이름을 정확히 기입하게 됐다. 편지봉투에는 전달하는 사람이 잘 볼 수 있도록 주소를 깨끗하게 쓴다. 이때 보내는 사람을 편지 왼쪽 상단에, 받는 사람을 오른쪽 하단에 쓰도록 해야 한다.