지옥 떨어진 도반, ‘법화경’ 사경으로 구해

중국 수나라 때 행견이라는 스님이 있었습니다.

그는 늘 〈법화경〉을 읽고 선정을 닦아 절조(節操)가 매우 엄정하기로 소문이 나 있었습니다. 그러던 어느 날 일이 있어 태산을 지나다가 날이 저물어 산중의 사당에 들어가 하룻밤을 보내게 되었습니다.

알다시피 태산은 중국에서도 높기로 유명한 산, 온갖 귀신들이 낮과 밤을 가리지 않고 아우성을 친다는 소문이 무성한 그런 산이지요. 그 중턱에 자리 잡은 사당.

사당은 매우 음침하고 스산했습니다. 아무리 평정심을 갖춘 수행자라고 하나 스님도 가슴이 떨렸습니다. 혹 무엇이 나타날까 하는 두려움 때문이었지요. 그럴 때 가장 좋은 방법은 독경. 스님은 사당 뜨락에 거적을 깔고 앉아 절에서 평소 하던 대로 경전을 읽어나갔습니다.

내가 보니 모든 것이 한결 같이 평등하여 피차(彼此)와 증애(憎愛)의 마음이 없어서 나는 탐착하지도 아니하고 또한 걸림도 없느니라.

귀, 천, 상, 하와 지계(持戒)와 파계(破戒)와 위의(威儀)를 갖춘 이나 갖추지 못한 이나 바른 소견과 총명하고 우둔한 이에게 평등하게 법의 비를 내리는데 게으르지 않느니라.

이윽고 달이 뜨고 초경 쯤 되었을까?

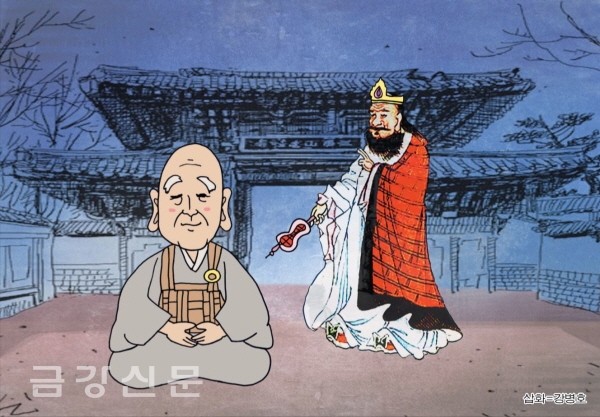

스님 앞에 홀연히 어떤 신이 나타났습니다.

섬뜩할 정도의 외관. 그 신은 의관을 정제하고 차림새가 단정한 것이 매우 위엄있게 보였습니다. 그는 행견 스님이 〈법화경〉을 독송하는 소리를 듣기 위해 합장을 한 채 한참을 서 있었습니다.

스님도 그의 존재를 알았습니다. 그래서 더더욱 침착하게 경을 외웠습니다. 그 때까지 신은 스님의 등 뒤에서 꼼짝도 않고 서 있었습니다.

드디어 독경을 끝낸 행견 스님이 떨리는 목소리로 신에게 물었습니다.

“그대가 항간에서 말하는 태산을 다스리는 귀신인가요?”

“아니오, 내 제자 중에 그런 자가 있소.”

“제자?”

“그렇소.”

“그렇다면 그대는 누구요?”

“난 그저 아무 것도 아닌 귀신이오.”

빙긋 웃는 신은 확실히 귀계에서 태산을 다스리는 신보다 높은 위치에 있음이 분명했습니다.

“그런데 여기는 왜 온 것이오?”

“그대의 독경 소리를 듣고 한 걸음에 달려왔다오.”

그제야 스님은 마음이 놓였습니다. 일단 누구를 해치기 위해 나타난 것은 아니었으니까요.

“그렇다면 그대는 무엇을 관장하시오?”

“난 이승에서 죽은 자들의 명부를 관장하고 있소.”

그 순간 불현듯 스님의 머리를 스치는 생각이 있었습니다. 함께 부처님 공부를 하다가 먼저 간 두 명의 도반들 안부가 궁금하였던 것이지요. 그 신의 모습으로 봐서 틀림없이 두 도반들의 행방을 알 수 있다고 여겨졌던 것입니다.

“그렇다면 내가 뭘 물어봐도 되겠습니까?”

“알고 있으면 대답해드리리다.”

“나와 함께 공부하던 두 스님이 죽었는데 어떻게 됐는지 궁금합니다.”

“궁금하시겠지요.”

“혹시 그들이 어디에 있는지 알 수 있을까요?”

신은 스님에게 그들의 이름을 묻고 명부를 열람해보고는 이렇게 말했습니다.

“두 사람 중 한 사람은 이미 인간으로 태어났으나 한 사람은 …….”

“한 사람은?”

“지옥에 있습니다.”

“아~”

행견 스님은 탄식을 했습니다.

목숨까지 서로 내줄 수 있었던 도반, 그런데 지옥이라니? 스님의 가슴은 천 갈래 만 갈래로 찢어지는 것 같았습니다.

“그런데 그는 항상 부처님을 섬기며 불도에 정진하였는데 어째서 지옥에 가 있습니까?”

“아, 그 도반은 불도에 정진했으나, 가끔 홀로 불보살님들을 원망하였지요. ‘빌어먹을 불보살이 다 무엇이더냐!’ 그런 악담을 했기에 지옥에 있습니다.”

“그렇다면 혹 제가 그를 만나볼 수는 없을까요?”

“그렇다면 제가 저승사자를 부르겠소.”

“감사합니다.”

“사자야!”

그러자 금방 저승사자가 나타났습니다.

“부르셨습니까?”

“이 분이 자신의 도반을 만나보고 싶다고 하는데 그리 할 수 있겠느냐?”

“여부가 있습니까?”

저승사자는 스님을 담장 안으로 안내하였습니다.

경계를 넘어선 그곳은 바로 지옥!

그곳에 들어가니 어떤 사람이 불 속에서 울부짖고 있는데 살이 타고 문드러져서 형체를 알아볼 수 없었습니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 그 살이 다시 붙고, 온전해졌다가 뜨거운 불에 타기를 계속 반복하고 있었습니다.

그 고통스런 모습.

“아아아!”

“친구, 나 좀 살려주게!”

형체는 알아볼 수 없었지만, 그 목소리는 바로 그 도반이었습니다. 불에 타기 직전에는 옛날의 모습이 확연했습니다. 그러나 태워지면서 전혀 얼굴을 알 수 없게 되는 상황이 반복되고 있었습니다. 차마 눈 뜨고는 볼 수 없는 참상이었습니다. 스님의 두 눈에서 눈물이 흘러내렸습니다.

“이보게 친구, 친구!”

“……!”

그 도반은 스님을 애타게 불렀습니다.

아무리 의연한 스님이라도 어떤 말도 남기지 못한 채 그곳을 벗어날 수밖에 없었습니다.

뜨락에서 기다리던 신이 스님에게 물었습니다.

“어떻던가요?”

“차마 눈 뜨고는 볼 수가 없었습니다.”

“지옥이란 원래 그런 곳입니다.”

“내가 그를 구하고 싶은데 무슨 방법이 없겠습니까?”

“다른 어떤 것으로도 가능하지 않습니다. 그러나 한 가지만이 가능합니다.”

“그것이 무엇입니까?”

“그를 위해 〈법화경〉 한 권을 베껴 쓰면 반드시 지옥에서 벗어날 것입니다.”

행견 스님은 절로 돌아가는 즉시 도반을 구원해 줄 것을 서원하였습니다.

“부처님이시여, 내 그를 위하여 이 한 몸 다 할 때까지 〈법화경〉을 외우고 쓸 것입니다. 그러니 그 가여운 불도를 지옥에서 구하여 주소서!”

스님은 절로 돌아와 눈물을 흘리며 그 도반 대신 참회하고, 또 참회하며 마침내 한 권의 경전을 만들었습니다. 그리고 태산의 그 사당으로 달려갔습니다.

지난날처럼 다시 그 신이 나타났습니다.

행견 스님은 아주 기쁘게 말했습니다.

“경전을 만들어왔습니다.”

“하하하. 그렇습니까?”

모든 것을 알고 있다는 듯 신이 빙긋 웃었습니다.

“걱정할 필요 없습니다. 스님이 그를 위해 경전의 제목을 쓰자마자 그는 바로 지옥에서 벗어나 인간 세상에 태어났습니다. 이곳은 깨끗한 곳이 아니라서 경전을 모실 처지가 되지 못하니 다시 절로 가져가서 공양을 하도록 하십시오.”

“아, 감사합니다.”

“그 감사는 그대가 쓴 그 〈법화경〉에 하십시오.”

신은 그렇게 말하고는 바람처럼 사라졌습니다.

“아, 세상 모든 구함이 법화에 있구나.”

절로 돌아온 스님은 그날 이후 자신이 만든 〈법화경〉을 불전에 모셔놓고 기도를 시작하였습니다. 이번에는 뜨거운 불구덩이 속에서 수없이 달궈지던 그 도반을 위해서가 아니라, 그런 고통을 겪는 모든 중생들을 위해서 기도를 하였습니다. 훗날 그에게 붙여진 ‘법화대사’는 그렇게 붙여진 이름입니다. 사실 꼭 저승의 지옥만이 아니라, 우리가 현실에서 겪는 말 못할 고통, 이 지옥에서 벗어날 가장 아름답고 빠른 방법이 바로 〈법화경〉을 외우고 익히는 것이 아닐까요?