32억의 사자좌가

비좁은 방안에

넉넉하게 들어서다

∷ 무대 _ 인도 바이샬리 성

∷ 주요 등장인물 _ 유마거사, 문수보살, 사리불. 수미상 세계의 수미등왕불

∷ 함께 한 대중 _ 많은 보살대중과 성문대중

∷ 주요 전개 과정

사리불이 유마거사의 좁은 방에 앉을 자리가 없음을 걱정한다. 유마거사는 그런 사리불에게 “법을 위해서 왔느냐? 자리를 찾으러 왔느냐?”고 묻는다. 사리불이 “법을 위해서 왔다.”고 대답하자 유마거사는 “법을 구하는 이는 목숨도 돌보지 않는데 하물며 자리를 찾겠는가?”하고 말한 후 역설적으로 “법을 구하고 싶다면 어떤 법도 구하지 말아야 한다.”고 말한다.

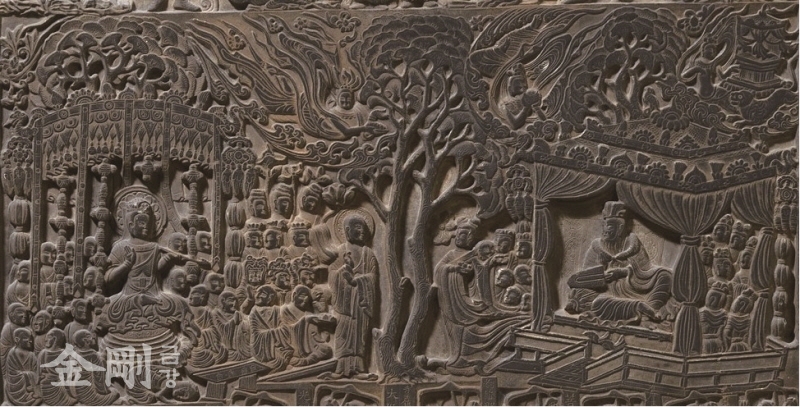

그리고 문수사리보살에게 가장 훌륭한 사자좌가 있는 세계를 물어, 수미상세계의 수미등왕불에게 32억의 높고도 큰 사자좌를 얻어 좁은 방 속에 놓는다. 보살들은 신통으로 큰 사자좌에 올라가 앉는데, 성문들은 사자좌에 앉지 못해 수미등왕불의 도움을 받아 자리에 앉는다. 이런 과정에서 대승과 소승의 대비가 이루어지며, 대승보살의 불가사의 해탈경계를 크게 드러낸다.

〈유마경〉에서 대승을 높이기 위해 못난이 역할을 하는 성문승들, 그 가운데 대표라고 할 수 있는 사리불이 또 실마리를 제공합니다.

“이 많은 보살과 성문들이 어디에 앉아야 할까?”

유마거사가 그 생각을 알고 탁 잡아챕니다.

“그대는 법을 위하여 왔습니까? 자리를 찾으러 왔습니까?”

사리불이 아무리 못난이 역할을 맡았다고 해도 “자리를 찾으러 왔는데요.”라고 하지는 않겠지요. 당연히 법을 위해서 왔다고 말합니다. 거기서부터 유마거사의 앉을 자리 이야기가 펼쳐집니다. 수많은 것들, 어느 것에도 집착하지 않고, 어느 것도 구하지 않는다는 이야기가 반복적으로 펼쳐지지요. 오온과 육근, 십이처, 나아가 모든 경계, 함이 있음(有爲)과 함이 없음(無爲,) 기타 등등……. 그런 모든 것들을 구하지 않고, 어느 곳에도 안주하지 않는다는 것이 결론입니다.

앉을 자리가 실마리가 되었으니 결국 “어디에도 앉지 않는다!”라고 말하는 게 되는군요. 앞에서 요약한 대로 법을 바르게 구한다는 것은 어떤 법도 구하지 않는 것이라는 역설적인 표현이 되겠습니다. 앉을 자리로 말한다면 어떤 앉을 자리도 구하지 않는 자세로 앉는다고 말하는 것이 될까요? 무슨 그런 이상한 표현이 있느냐고 저를 꾸짖는 분이 나오실 것 같아 눈치가 보이네요.

‘앉지 않음에 앉는다.’

이 앉을 자리 이야기를 한바탕 해 보겠습니다. 유마거사가 “어느 곳에도 안주하지 않는다!”라고 말했지만, 근본적으로 말하면 “어디에도 앉을 자리가 없다!”라고 말해야 옳을지도 모르겠습니다. 무슨 말이냐고요? 절에 가보면 모든 부처님이 다 앉아 계시는데, 그렇게 편안히 앉는 것이 불교의 상징 아니냐고요? 서 계신 보살님들이 좀 많은 것은 부처님 경지에 완전히 도달하지 않아서 그런 것 아니냐고요? 어헛, 그렇게 보면 정말 불교를 거꾸로 보는 것이라고 말씀드리고 싶습니다.

불교야말로 가장 활발발하게 우리의 삶 속에서 궁극적인 행복을 찾아 나가는 가르침입니다. 우리 삶의 행태가 너무 무엇을 찾는지도 모르면서 달려 나가는 병에 걸려있기에, 차분하게 집중하는 수행을 중시하기도 하지만, 결코 거기에 안주하는 종교가 아니라는 것을 분명히 알아야 합니다.

앞에서 몇 번 나왔던 원효 스님의 생멸문(生滅門)과 진여문(眞如門)의 틀 속에서 이 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 원효 스님은 ‘수행이란 생멸문에서 진여문으로 나가는 과정’이라 말합니다. 여기서 생멸문이란 차별과 변화가 있는 세계를 말하지요. 크다 작다, 밉다 곱다, 그런 관념들에 매달리며 끊임없이 변화해 나가는 세상입니다. 바로 우리 중생들의 삶이 이루어지는 세상이지요. 이에 반해 진여문이라는 것은 절대 평등, 절대 무차별의 세계를 말합니다. 그러니 우리가 수행한다는 것은 차별된 모습에 매달려 집착하고 욕망을 일으켜 끊임없이 괴로움을 윤회를 거듭하는 삶에서, 모든 차별을 넘어선 절대적 진리의 세계로 나가는 것입니다.

여러분 잘 아시는 ‘신심명(信心銘)’의 구절이 있지 않습니까? “지극한 도는 어려울 것이 없다. 오직 간택(簡擇)을 꺼릴 뿐이다. 애착하고 미워하지 않는다면 막힘없이 분명할 것이다!” 이것이다, 저것이다 분별하면서 거기에 사랑과 미움을 덧붙이는 행태를 벗어나는 삶으로 나가는 것, 그것이 바로 수행입니다.

그런데, 열심히 생멸의 세계를 넘어 진여에 도달하는 순간, 진여는 “여기 앉을 자리 없어!”하고 쫓아내네요. 진여가 발길로 ‘뻥’ 차는 상상을 한 번 해 보시지요. 왜 앉을 자리가 없을까요? 진여가 야박해서가 아니라 당연한 이야기입니다. 진여가 무엇이라 했지요? 모든 변화와 차별을 넘어서는 것을 그 본질로 합니다. 그런데 “여기는 진여의 땅이니라! 네가 넘어온 생멸의 땅은 바로 저쪽이고.”라고 한다면 이것은 차별 아닌가요? 차별도 보통 차별이 아니라 가장 근본적이고 무서운 차별이 되겠네요. 그러니까 진여에 도달하는 순간 그 진여의 속성으로 진여와 생멸의 차별까지도 넘어서 버리는 것이지요. 그러니 앉을 자리가 없다는 말이 맞습니다.

그렇게 되면 어찌 될까요? 도로 생멸이 세계로 나아간다는군요. 원효 스님의 말씀이 그렇습니다. 그렇다면 우리 속된 말로 ‘말짱 도루묵’, ‘말짱 꽝’이라고 해야 하는 것인가요? 그럴 리가 없지요. 여기서 ‘부사의업(不思議業)’이라는 원효 스님의 대 법문이 나옵니다. 업을 부정적인 것으로만 보는 소극적 불교의 모습을 넘어서, 불법을 바탕으로 불세계를 장엄하고 불국토를 건설해 나가는 역동적인 불교를 이루어내는 전환을 이루는 이야기지요.

우리가 생멸의 세계에서 하는 행위는 괴로움의 윤회를 낳는 업이지만, 진여를 거쳐 다시 생멸의 세계로 돌아와서 하는 행위는 괴로움을 낳는 업이 아니라 오묘하고도 불가사의한 업이라서 괴로움을 낳지 않는다는 것입니다. 불국토를 건설해 나가는 업이요, 불세계를 장엄하는 업이라는 말씀! 불자란 바로 끊임없이 불가사의한 업을 일으켜 나가는 존재인 것이지요. 진여의 땅에 안주하는 것은 불교가 아닙니다. 아니 진여에는 아예 안주할 땅이 없습니다. “나물 한 줄기 심을 땅도 없다!”, “송곳 꽂을 땅도 없다!”라는 말은 바로 진여의 그런 측면을 드러내는 의미입니다.

“애고, 불교 공부해서 마음 쉬고 편하게 머무르려 했더니, 앉을 땅이 없다네.”하고 서운해 하지 마세요. 그렇게 앉을 자리를 구하는 마음부터 쉬면 바로 그 자리가 활발발한 진여의 삶이 이루어지는 곳이 될 테니까요? 유마거사가 “어디에도 앉지 않는다!”고 하신 그 말을 나의 근본 자세로 삼아보세요. ‘앉지 않음에 앉는다.’는 역설적인 표현, 좀 멋있게 들리지 않나요?

수미등왕여래의 사자좌

그런데 이런 이야기를 하면 바로 더 큰 문제를 일으키는 분들도 있더군요.

“그거 말만 멋있을 뿐이다! 진여에 도달한 다음 다시 생멸의 세계로 나와야 부사의업을 짓는 것인데, 우리는 아직 진여에 도달하지 못했으니까. 진여에 이른다는 것은 우리가 부처가 된다는 이야기와 같은 것이고. 그러니 우리가 부사의업을 지으려면 몇 겁은 지나야 할 것이야.”

이렇게 이해해 버리면 기껏 불교를 힘 있는 종교로 전환할 수 있는 관점이, 깨닫기 전에는 아무것도 않겠다는 ‘앉은뱅이 불교’를 만드는 것으로 뒤바뀌어 버리겠지요? 그런데 바로 그렇게 깨달음과 깨닫지 못함을 철저히 둘로 나누어 보고 매달리는 태도가 바로 진여에 반하는 태도거든요. 그런 분들에겐 진여라는 것을 그렇게 고정불변의 한 지점으로 놓아서는 안 된다고 말씀드려야겠습니다. 차별하고 나누며 거기에 집착하는 것을 벗어나는 시각과 태도, 그것이 진여다움이지요. 그런 방향성과 자세를 가지는 것이 바로 진여를 바탕으로 하는 삶을 이루어 나가는 것이라고 봐야 합니다.

남자와 여자라는 차별에 매달려 많은 갈등을 빚는다면, 그것을 넘어선 사람이라는 것을 통찰하고 그런 관점을 바탕으로 남자와 여자의 역할을 가장 이상적으로 해나가는 상호보완적인 방향을 찾아내는 것, 그것이 바로 진여를 삶에 녹여내는 방향성 아닐까요? 그렇게 된다면 남자와 여자에 매달려서 일어나던 많은 괴로움이 사라지고, 정말 오묘하고도 불가사의한 멋진 업이 나올 수 있을 겁니다. 우리 불자들은 그런 멋진 업을 일으켜 나가는 존재가 되어야 한다고 생각합니다.

그래서 결론은 “앉을 자리가 없다!”, “앉으려 하지 말라!”는 결론에 도달했습니다. 그런데 그런 원론적인 이야기에 머무르면 그것 또한 추상적인데 앉는 것이 되겠지요. 〈유마경〉은 거기서 현실적인 멋진 무대를 꾸며냅니다.

유마거사가 문수보살에게 사자좌가 가장 훌륭한 세상을 묻고, 문수보살이 추천한 수미상(首彌相) 세계의 수미등왕불에게 수많은 사자좌를 얻어옵니다. 엄청나게 크고 높은 32억 개의 사자좌가 유마거사의 좁은 방에 들어옵니다. 사자좌의 크기가 얼마나 되느냐고요? 보살님들 앉는 사자좌가 32억 요자나라고 하는데, 1요자나는 대략 30리에서 40리 정도라고 하니, 상상을 할 수 없을 만큼 높은 사자좌입니다. 정말 엄청나게 큰 사자좌가 어마무시하게 많이 유마거사의 방에 들어오는 것이지요. 물론 앞에서 수많은 사람이 들어와도 문제가 없었던 것과 마찬가지로, 유마거사의 좁은 방은 할랑할랑 여유가 넘칩니다. 불가사의한 이야기지요. 다른 두 세계가 겹치는 것과 마찬가지인데 전혀 두 세계가 부딪힘이나 장애를 일으키지 않습니다.

현대 물리학의 파동이론을 들이대면 이와 비슷한 이야기를 할 수 있을까요? 같은 공간에 있어도 파동이 다르면 전혀 문제가 없다는 말처럼 말이지요. 그렇지만 그런 어설픈 방식으로 과학을 빌리는 짓이 오히려 문제가 있을 것 같아서 그냥 불가사의한 이야기라고 해 두고 넘어갑니다. 겨자씨 속에 수미산이 들어가는 이야기! 불가사의하죠? 그래서 이 품이 바로 ‘부사의품(不思議品)’입니다. 그런 경지는 여러분들이 각각 체험 속에서 깨달아 얻어 보시기 바랍니다.

앉을 자리 걱정하던 사리불을 꾸짖어 “앉으려 하지 말라!” 하시곤, 높고 크고 멋있는 사자좌를 빌려오는 반전, 이런 것이 〈유마경〉의 멋입니다. 그런데 그 멋있음이 여기에 그치지 않아요. 정작 자리 걱정을 했던 사리불과 성문들은 그 높고 큰 사자좌에 앉지를 못합니다. 보살들은 신통으로 문제없이 척! 잘만 앉는데요. 결국 그 사자좌의 원주인인 수미등왕여래의 신통력을 빌어 겨우 앉게 되는 촌극이 벌어집니다. 자리를 찾는 사람은 정작 자리에 제대로 앉지 못한다는 이야기를 이렇게 극적으로 표현한 것일까요? 진정 자리를 찾지 않는, 어디에도 앉으려 하지 않는 사람이야말로 어떤 자리에 앉더라도 제대로 앉을 수 있다는, 그게 바로 대승의 보살과 소승의 성문 간 차이라고 말하고 있는 것으로 보입니다.

선명한 소승과 대승의 차이

여기서 갑자기 우리 현실과 대비가 되네요. 요즈음 대선 국면이라 더더욱 극렬하게 드러나는 자리싸움, 자리에 앉고자 이전투구의 양상을 보이는 후보들을 보면서 의구심이 뭉게구름처럼 일어납니다. 저렇게 자리에 집착하는 분들이 과연 자리에 제대로 앉을 수 있을까요? 자리 앉으려고 애쓰는 모든 분에게 〈유마경〉을 읽힙시다. 그러면 〈유마경〉의 신통력에 힘입어 그런대로 자리에 앉을 수 있을지도 모르겠군요. 성문들이 수미등왕여래의 신통으로 사자좌에 앉을 수 있었듯이 말입니다.

‘대선 우울증’이라는 말이 있다더군요. 그 우울증을 극복할 수 있는 길이 〈유마경〉에 있다는 것을 어떻게 하면 널리 알릴 수 있을까요? 현실을 바꾸는 부사의업을 일으키는 불자들이 많아지는 것이 그 출발점이 되지 않을까 싶습니다.

애고, 속 답답해지는 현실 이야기는 그만하겠습니다. 본래의 경전이야기로 돌아갑니다. 사자좌를 빌려오는 일을 빌미로 유마거사는 다시 대승 보살의 불가사의한 해탈과 신통으로 가르침을 펴고, 이러한 가르침에 놀란 대가섭은 이렇게 말합니다.

“우리는 장님이 빛깔을 보지 못하듯, 보살의 불가사의한 해탈 신통을 이해할 수 없구나. 우리는 이 훌륭한 대승의 가르침에 대해 마치 썩은 종자처럼 그 싹을 틔울 힘을 잃었으니, 어찌해야 회복할 수 있을까?”

대승불교의 경전 가운데서도 이렇게 소승과 대승을 완전히 구별하면서, 소승에 대해 가차 없이 비판하는 것이 바로 〈유마경〉의 특징입니다. 대승의 정신을 가장 선명하게 표방하기에 적당한 타협으로 소승을 수용하지 않습니다. 〈법화경〉 같은 경전에서는 “인천승(人天乘)과 성문승(聲聞乘)과 보살승(菩薩乘)을 모아 결국 하나의 불승(一佛乘)으로 이끈다.”라는 회삼귀일(會三歸一)의 가르침이 나오는 것과 비교해 보시지요. 소승을 썩은 종자로 표현하는 〈유마경〉이 부처님의 가르침을 하나로 회통-화합하는 측면에서는 부족할지 모르겠습니다. 그렇지만 오늘날의 불교는 대승불교가 일어났던 당시보다도 훨씬 더 갈피를 잡지 못하고, 부처님 가르침의 본래 정신에서 멀어져 있다고 생각합니다.

대승이라는 것은 어떤 시대의 정해진 가르침이 아니라, 불교가 본래 모습을 잃었을 때 그 본래의 정신을 회복하는 운동입니다. 그렇다면 지금이야말로 진정한 대승운동이 펼쳐져야 하는 시대가 아닐까요? 소승과 대승의 차이를 가장 선명하게 드러내는 〈유마경〉을 읽어야 할 때! 바로 지금입니다.