국난 때마다 조성한 왕들의 피난처이자 승려들의 수행처

‘실론(Ceylon)’으로 불리던 시절, 스리랑카는 ‘인도의 눈물’ 혹은 ‘인도양의 눈물’로 불린 적이 있다. 섬의 모양이 물방울처럼 생겼기 때문에 생겨난 별칭이다. 그런데 스리랑카의 긴 역사 대부분이 고난의 시기였다는 점을 감안하면, 인도의 눈물이 아니라 ‘스리랑카의 눈물’ 혹은 ‘싱할라족의 눈물’이라고 불려야 될 듯하다. 고난이 닥칠 때마다 그들은 왕실을 중심으로 슬기롭게 극복했는데, 스리랑카 왕실의 정신적 지주는 불교였다.

스리랑카에 불교가 전해진 때는 기원전 3세기로, 인도 마가다국 마우리아 왕조의 아소카(Aśoka, 재위 B.C. 273~232) 대왕의 아들인 마힌다(Mahinda, B.C. 285~205) 스님에 의해서다. 왕실을 중심으로 적극적으로 받아들인 덕분에 스리랑카 불교는 1,400년이 넘는 세월 동안 수도였던 아누라다푸라(Anurādhapura)를 중심으로 화려하게 꽃을 피운다. 하지만 왕실의 전폭적인 지원은 스리랑카 불교가 번성하는데 도움을 줬지만, 여러 분파로 갈라지게 만드는 원인이 되기도 했다.

스리랑카 불교계의 종파들은 서로 왕실의 비호를 받고자 정치적 행동을 일삼았다. 이로 인해 스리랑카 불교는 쇠퇴의 길에 접어들었고, 결국에는 불교가 소멸되는 지경에 이르렀다. 이후 불교를 전해주었던 인접국의 도움을 받아 힘들게 불교를 복원하지만 정상화까지 많은 시간을 허비해야 했다. 이러한 내부적인 이유가 스리랑카 불교 쇠퇴의 간접적 원인이라면, 직접적인 원인은 외부에서 쳐들어오는 이교도들이었다. 스리랑카는 인도대륙과 인접해 있는데, 인도남부에 자리한 촐라왕국의 타밀(Tamil)족과는 서로를 배척해 전쟁을 거듭했다.

종교와 문화, 인종이 다른 관계로 인도의 고대 사서(史書)에서는 대부분 스리랑카를 악마의 소굴로 표현하며 적대적 입장을 보이고 있었다. 스리랑카는 힌두교도인 타밀족의 침략을 대부분 막아냈지만, 때로는 수도까지 함락당하기도 했다. 심지어 지배를 당하는 수모를 겪기도 했다. 이럴 때마다 왕과 백성들은 불교를 중심으로 하나로 뭉쳐 위기를 극복하려 했다. 이때마다 불교사원을 새로 조성하거나 복원했는데, 스리랑카에 남아있는 많은 불교유적들이 이렇게 힘든 시기에 조성됐다. 스리랑카 초기 사원이자 귀중한 벽화가 가득한 ‘담불라황금사원(Golden Temple of Dambulla)’도 그 중 하나다.

바라감 바후 1세 피난처에 건립

기원전 103년, 인도 남부에서 세력을 키운 타밀족은 싱할라 왕조의 수도인 아누라다푸라를 급습해 함락시켰다. 당시 18대 왕 바라감 바후 1세(Valagam Bahu 1. 1차 재위 B.C. 103, 2차 재위 B.C. 89~77)는 즉위 1년 만에 절체절명의 위기를 맞았다. 왕은 다행히 이 위기 속에서 도성을 빠져나와 승려들과 함께 남쪽 66km지점에 있는 바위산에 몸을 숨겼다. 바라감 바후 1세는 이곳에서 15년 동안 세력을 규합해 기원전 89년 타밀족을 몰아내고 아누라다푸라에 복귀하여 왕조를 이어 나갈 수 있었다.

바라감 바후 1세가 몸을 숨긴 이 바위산은 스리랑카의 역사서 〈마하밤사(Mahāvaṃsa)〉에 ‘잠부콜라 비하라(Jambukola Vihára)’로 기술된 곳이다. 이곳은 오래전부터 불교 승려들이 석굴을 파거나 작은 움막을 짓고 수행하던 신성한 수행처 중 한 곳이었다. 왕으로 복귀한 바라감 바후 1세는 자신이 머물던 바위산에 두 개의 석굴사원을 조성했는데, 이때가 바로 ‘담불라석굴사원’의 시작이다.

바라감 바후 1세로 의해 담불라 석굴이 승려들의 수행처(Vihára)에서 불교사원(Caitya)으로 거듭나면서 스리랑카에는 초기 불교사원이 하나 더 탄생하게 된다. 이후 스리랑카는 나라가 위태로울 때면 불심으로 극복하고자 하는 염원을 담아 담불라석굴사원에 새로운 석굴사원을 추가해 조성하거나, 대대적으로 개보수했다.

담불라석굴사원이 크게 조성돼 국가적 불교성지가 되었지만, 이 석굴사원 주변에 있는 작은 석굴에는 여전히 수행하는 승려들이 많이 머물렀다. 이런 이유로 현지에서는 담불라석굴사원을 수도원이란 뜻의 ‘비하라’가 들어간 ‘랑기리 담불라 라자마하 비하라(Rangiri Dambulla Rajamaha Vihára)’로 부르고 있다. 이는 ‘담불라 황금바위의 대왕 사원’이란 뜻이다.

바라감 바후 1세가 석굴사원을 처음 조성한 이후 비자야 바후(Vijaya Bahu, 재위 1055~1110), 파라쿠라마 바후(Parakrama Bahu, 재위 1153~1186), 니상카 말라(Nissanka Malla, 재위 1187~1196), 키르티 스리 라자싱하왕(Kirti Sri Rajasinha, 재위 1747~1782) 등에 의해 석굴사원은 확장되었다. 특히 니상카 말라 대왕은 불상에 금을 입히고 벽화를 황금으로 채색하는 보시를 했는데, 이후 사원의 이름이 지금의 ‘담불라황금사원’으로 불리게 되었다.

‘담불라황금사원’은 370m의 검은 바위산 중턱 180m지점에 5개의 석굴로 조성됐다. 석굴사원이라고는 하지만 인도나 중국에서 보이는 절벽을 수평으로 파고 들어가서 조성하는 방식이 아니라 커다란 바위의 밑부분을 조금 더 긁어내 실내공간을 조성하는 방식이다. 그래서 공간 확장이 용이한데, 이곳 역시 좁은 공간의 개인 수행처로 존재하던 것을 사원으로 조성하면서 더 깊고 넓게 팠을 것으로 추정한다. 이렇게 만든 공간에 사원을 조성하다보니 천장을 이루는 암반의 생김새를 그대로 두고 울퉁불퉁한 부분에 벽화를 그렸다. 그래서 더욱 원시적이고, 강하게 보인다. 입구는 4기의 석굴사원을 연결하는 복도를 앞쪽에 조성해 외부에서 들어오는 수분과 광선을 차단했다.

번 석굴에 조성된 불교 수호신상인 우풀반과 샤만.

왕 마라가 석가모니의 깨달음을 방해하는 장면이 천장화로 조성되었다.

5개 석굴로 이뤄진 담불라황금사원

5개의 석굴 중 가장 먼저 조성된 석굴은 복도를 올라가기 직전에 있는 1번 석굴과 복도의 첫 번째 석굴인 2번 석굴이다. 바로 바라감 바후 1세가 조성한 석굴사원이다. 이 중 1번 석굴을 ‘신왕의 사원(Deva Raja Lena Vihára)’이라고 부르는데, 이는 내부에 조성된 석가모니 열반상을 민간신앙에 존재하는 많은 신들의 왕인 샤크라(Sakra)가 조성했다고 믿기 때문이다. 열반상의 길이는 14.3m에 달한다.

2번 석굴은 ‘마하라자의 사원(Maha Raja Lena Vihára)’으로 불리는데 ‘위대한 왕의 사원’이란 뜻이다. 여기서 위대한 왕은 석굴을 조성한 바라감 바후 1세다. 석굴은 가로 27.2m 세로 23m이며 천장의 가장 높은 부분은 6m에 이른다. 다섯 개의 석굴사원 중 가장 넓고 가장 다양한 불상이 안치된 석굴사원이다.

이 석굴에는 와불(臥佛)과 입불(入佛), 좌불(坐佛)은 물론이고 보살상과 왕의 형상도 조성되어 있다. 뿐만 아니라 불교의 수호신으로 알려진 우풀반과 샤만(Upulvan & Saman)도 안치돼 있고, 불탑까지 조성돼 있어 가장 다양한 요소를 가진 석굴이기도 하다. 이곳 불상은 수인(手印)도 다양한데 입불은 두려움이 없음을 나타내는 시무외인(施無畏印), 좌불은 명상을 상징하는 선정인(禪定印)을 하고 있다. 이 석굴의 주불(主佛)은 입불로 조성했는데, 광배격인 배경의 장엄들을 화려한 원색으로 진하게 채색한 게 특징이다.

이곳 2번 석굴사원의 본존불에서 알 수 있듯이 스리랑카의 모든 사원에서는 본존불의 앞과 측면을 커튼을 드리우듯 반투명의 흰색 천(Tapestry)으로 막아놓는다. 이 천은 예불을 올릴 때만 옆으로 치우는데 부처님을 정면에서 바라보는 행위를 불경(不敬)하다고 생각하기 때문이다. 석굴 내부 공간이 크다보니 천장의 면적도 넓은데, 이곳은 천장벽화로 가득 채워져 있다. 벽화는 불교적인 내용은 물론이고 스리랑카의 역사적 사건도 담겨 있다. 2번 석굴사원에서는 다른 석굴사원에서 볼 수 없는 요소가 하나 더 있다. 바로 바닥 중앙에 있는 항아리인데, 이는 천장에서 떨어지는 물을 받기 위함이다. 이 물은 성수로 여겨 불교의식이 있을 때마다 사용한다.

3번 석굴은 ‘위대한 새로운 사원(Maha Alt Vihára)’으로 불리는데, 싱할라 왕조의 캔디(Kandy) 시절 168대 왕인 키르티 스리 라자싱하(Kirti Sri Rajasinha)왕이 1780년에 완성한 석굴사원이다. 이때는 스리랑카가 영국의 식민지배를 받던 시기로, 왕은 석굴을 조성해 불심으로 서구세력을 몰아내려 했다. 이곳에도 다양한 불상과 벽화가 조성됐는데, 가장 특징적인 것은 왕의 형상이다. 두 손을 모아 합장한 모습에서 간절한 마음으로 기원하는 왕의 불심을 엿볼 수 있다.

4번 석굴은 ‘서쪽사원’(Pacchima Vihára)으로 불리는데, 이름 그대로 ‘가장 서쪽에 있는 사원’이란 뜻이다. 그러나 이 석굴의 조성 시기와 목적은 아직까지 밝혀지지 않았다. 현재는 벽과 천장에 벽화가 가득하고 내부에 ‘소마 차이티야(Soma Chaitya)’라고 불리는 불탑이 있다. 그런데 이 불탑의 이름인 ‘소마’가 바라감 바후 1세의 부인 소마와티(Somawathie)와 관련이 있다고 여긴 도굴꾼들은 보물이 안치돼 있을 것이라 생각하고 1980년대에 탑을 파손한 일도 있었다.

5번 석굴은 ‘새로운 신의 사원’(Deva Alt Vihára)으로 불리지만 원래는 창고로 쓰였던 석굴이라고 한다. 처음부터 창고로 시작되었는지 아니면 후에 창고로 용도가 변경되었는지는 알 수 없다. 현재는 와불과 더불어 10구의 불상 외에도 힌두 신상이 조성되어 있는데, 다섯 개의 석굴사원 중 벽화의 조성 기술이나 보존상태가 가장 안 좋다.

담불라황금사원의 진면목 ‘벽화’

현재 다섯 개의 석굴사원에는 불상 153구와 왕의 상 3구, 그리고 힌두 신상 4구가 안치되어있다. 이 상들 모두 처음부터 조성되어 내려왔을 것으로 추정하지만 상당수는 후에 조성했거나 개·보수할 때 변형된 것으로 보인다.

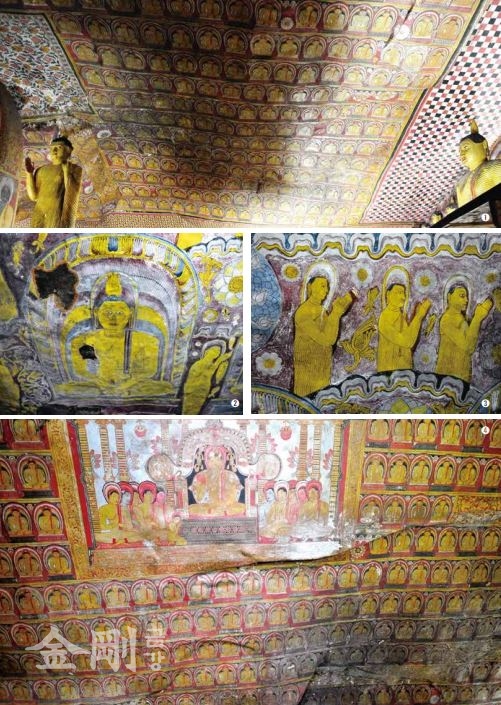

담불라황금사원의 진면목은 조각보다는 벽화에서 찾아야 한다. 유네스코에서 1991년 이곳을 세계문화유산으로 지정한 것도 벽화의 중요도 때문이다. 이곳의 벽화는 원색의 진한 채색과 다양한 패턴으로 벽과 천장에 가득한데 그 넓이가 무려 620평이 넘는다. 이는 싱할라 왕조의 캔디 시절 키르티 스리 라자싱하왕이 3번 석굴을 조성하면서 다른 석굴의 벽화 전체를 캔디 양식으로 덧칠해 보수하거나 새로 조성해 지금의 모습이 되었다.

이렇게 조성된 캔디 양식 벽화의 특징은 원근법과 명암법을 적용하지 않고 평면화한 모습으로 이야기를 전개한다는 점이다. 이야기는 수평으로 일정 방향을 가지고 전개하는데, 그림의 밑에 문자로 설명을 더하기도 한다. 이는 상좌부불교를 유지하는 동남아 인접국에서 현재까지 이어져 내려오는 형태로 그림에서 설명하지 못한 부분을 보충 설명하는 방식이다. 또한 벽화에 등장하는 불상은 물론이고 인물까지 뒷모습을 그리지 않는다는 것도 특징이다. 벽화의 내용은 상당수가 부처님의 전생담인 ‘자타카(jātaka)’이고, 부분적으로 스리랑카 역사의 한 장면이나 스리랑카에 불교가 전해지는 장면을 그리기도 했다.

그러나 아쉬운 점은 캔디왕조 시절, 사원을 보수하면서 이전 시대의 벽화가 모두 사라졌다는 점이다. 석굴사원의 특성상 한 번 조성한 벽화는 오래간다는 점을 생각하면 당시까지 이전의 벽화가 상당수 남아 있었을 것으로 보이기 때문이다. 그대로 남아있었다면 시대적으로 양식의 다양성이 한 공간에 존재하는 사원이 되었을 것이다. 그러나 한 공간에 다양하고 훌륭한 캔디양식이 원형으로 남아 있다는 점만으로도 담불라황금사원의 존재는 스리랑카를 넘어 소중한 세계문화유산으로 충분하다.

주차장에서 담불라황금사원 방향으로 얼마 오르지도 않았는데도 주변의 밀림이 한눈에 들어온다. 그리고 몇 개의 산이 보이는데, 그 중 맨 좌측 직선방향으로 보이는 약간 기울인 듯 절단한 바위산이 하늘궁전으로 유명한 시기리아(Sigiriya)다. 시기리아도 담불라와 마찬가지로 기원전 3세기 불교가 전해진 이후 수행자들의 치열한 수행처로 알려진 곳이다. 그러나 5세기 치열한 왕권쟁탈의 영향으로 수행자들은 모두 쫓겨나고, 수행처는 하늘궁전이 되었다가 폐허로 변해 관광객을 맞이하고 있다. 신성한 수행처로 함께 시작한 두 바위산 중 한 곳은 왕의 영향으로 사원으로 발전했고, 한 곳은 왕의 영향으로 완전 폐허가 되어 버린 역사의 갈림길을 보게 된다. 두 곳 모두 세속의 정치적 영향 없이 온전히 수행처로 남았다면, 지금의 두 바위산은 어떤 모습으로 현재에 존재할지 자못 궁금해진다. 성격이 완전히 다르게 변해버린 두 바위산이 불러온 역사의 실없는 궁금증이다.

1) 18세기에 캔디양식으로 조성된 3번 석굴의 천장화.

2) 5번 석굴의 천장화. 최근에 조성한 벽화일수록 섬세함이 뒤떨어진다.

3) 5번 석굴의 벽화. 마치 민화를 보는듯하다.

4) 자연 암반을 그대로 이용해 조성한 천정벽화. 울퉁불퉁한 표면이 그대로 노출되었다.

김성철

사진작가. 대학에서 사진을, 대학원에서 문화재를 전공했다. 문화재전문작가이자 여행작가로 활동하면서 많은 문화재 관련 책에 사진을 찍었다. 현재 문화재를 전문으로 촬영하는 ‘스튜디오49’와 해외유적도시 전문출판사인 ‘두르가출판사’를 운영하고 있다.