[특집] 편지, 마음을 배달합니다

편지의 인문학

가을엔 편지를 하겠어요. 누구라도 그대가 되어 받아주세요.

가을이 오면 자신도 모르게 흥얼거려지는 노래다. 딱히 받아줄 사람 없어도, 왠지 보내고 싶은 편지. 책갈피에 곱게 말린 붉은 단풍잎이나 노란 은행잎에 마음을 담아 ‘가을 편지’를 썼다.

남조(南朝) 송(宋)나라의 육개(陸凱)가 강남에 있을 때다. 겨울이 지나고 매화가지에 봄빛이 깃들기 시작했다. 마침 역(驛) 관리를 보던 육개는 북쪽 장안에 있는 친구 범엽(范曄)에게 편지를 보낸다.

역리를 만나 매화를 꺾어 농두 사람에게 부치네.

강남엔 별 거 없고, 그저 한 가지에 핀 봄을 보내네.

[折梅逢驛使 寄與隴頭人 江南無所有 聊贈一枝春]

‘강남일지춘(江南一枝春)’이란 말을 만들어 낸 시다. 강남에서 온 봄 편지. 따뜻함이 이 매화 한 가지에 온전히 담겨 있다.

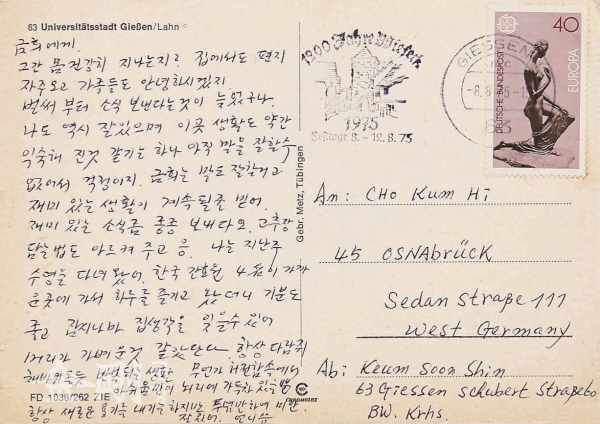

요즘은 핸드폰 사진을 찍어 SNS로 보낸다. 참 편리한 세상이다. 하지만 사진엔 향기가 없고, 은근한 정(情)도 없다. 우리 주변에 빨간 우체통이 사라져가는 속도만큼이나 빠르게 향기도 정도 사라져간다.

사람의 정이 배어있는 편지의 가치는 얼마나 될까? 편지 한 통의 값을 실제로 매겼던 사람이 있다. 당나라의 대문호 두보(杜甫)다.

두보는 말단 관직조차 얻지 못하다가 42살에야 겨우 참군(參軍) 자리를 얻었다. 하지만 불과 한 달 만에 안록산(安祿山)의 난이 일어나고, 피난처에서 아들이 굶어 죽는다. 다시 일자리를 찾아 숙종의 행궁을 향하다가 두보는 적군에 사로잡힌다. 장안에 억류되어 있을 때 쓴 시가 “나라는 깨졌어도 산하는 있어[國破山河在]”로 시작하는 ‘춘망(春望)’이다. 시에 이런 구절이 나온다.

봉화가 석 달이나 이어지고, 집 편지는 만금이나 나가네.

[烽火連三月 家書抵萬金]

비록 전란 중이지만, 편지 한 통에 만금(萬金)의 가치를 부여하였다. 그렇다면 만금은 얼마나 큰돈일까? 〈장자(莊子)〉를 보면 ‘정승의 자리를 거절하며 천금(千金)을 사양한다.’는 말이 나온다. 일인지하 만인지상(一人之下 萬人之上)의 정승 자리가 천금이니, 만금은 오직 천하를 소유한 제왕만이 지불할 수 있는 돈이다. 요즘은 쉽게 ‘온 세상을 다 주고도〜’라고 하지만, 신분질서가 엄연했던 옛날과는 격이 다르다.

편지의 경제학

두보가 편지에 만금의 가치를 매긴 것은 편지를 주고받기가 어려운 상황이었기 때문이다. 사실 옛날엔 편지보다 편지를 전달하는 수단이 변변치 못했다.

진시황이 천하를 통일하였을 때다. 이제 시황제의 근심은 서쪽의 오랑캐 흉노(匈奴)가 남아있을 뿐이었다. 그래서 만리장성을 쌓았다. 이 노역에 무수히 많은 사람들이 동원되었고, 많은 사람들이 살아 돌아오지 못하였다. 후한(後漢) 말 진림(陳琳)은 그가 지은 ‘음마장성굴행(飮馬長城窟行)’에서 “그대는 장성 아래 보지 못하지, 죽은 사람의 해골들이 켜켜이 쌓여 있다네.”라고 했다. ‘음마장성굴행’이란 ‘장성 아래 샘물이 흐르는 굴에서 말에게 물을 먹이며 부르는 노래’란 뜻이다. 이 악부체(樂府體) 시들 중 작자미상의 노래에 이런 구절이 나온다.

길손이 먼 곳에서 찾아와 내게 잉어 두 마리 주시네.

아이 불러 삶게 했더니, 뱃속에 편지가 있네.

[客從遠方来 遺我雙鯉魚 呼兒烹鯉魚 中有尺素書]

길손이 주고 간 한 쌍의 잉어 뱃속에서 장성으로 떠난 남편의 편지가 나왔다. 편지에 부모님은 잘 계시는지, 아이들은 잘 크는지, 모두 어떤지 묻기만 하다가, 밥 잘 먹으라고, 너무도 보고 싶다고 하면서 끝을 맺는다는 노래다. 정작 남편 이야기는 한 마디도 없이 말이다. 굳이 슬픔을 말하지 않아도 한 여인의 슬픔이 절절히 저며 온다. 아무튼 이후로 잉어는 우체부의 상징이 된다.

한 무제(漢武帝) 때 소무(蘇武)가 흉노에 사신으로 갔다가 억류된다. 19년의 세월이 흘러 당시 선우(單于, 추장)도 죽고, 무제도 죽었다. 소제(昭帝)가 황위를 이어받아 사신을 흉노에 파견하였다. 사신은 소무가 아직 북해에 살아 있음을 알고 차대(次代) 선우에게 말했다.

“우리 황제께서 어화원에서 기러기를 쏘았는데, 떨어진 기러기 다리에 소무의 편지가 매어 있었습니다.”

물론 사신이 꾸며낸 말이다. 하지만 이 거짓말이 주효해 선우는 소무를 풀어준다. 이후 기러기 또한 우체부의 상징이 되어 선비들의 시 속에 빈번히 등장한다.

소식을 전하는 일은 그렇게 어려웠다. 그리스 마라톤에서 벌어진 전투의 승리를 전하기 위해 42.195km를 뛰어 “이겼노라!”란 말 한 마디를 전하고 병사는 죽었다고 하지 않던가. 그 한 마디가 수만 아테네 시민들이 학수고대하던 소식이었기에 병사는 죽기를 각오하고 뛰었던 것이다.

전달은 이리 어려운 일이어서 서양에선 일찍부터 우체부가 신의 영역에 들어갔다. 전령의 신 헤르메스는 당당히 올림푸스 12신 중 하나에 올라 있다. 우체부가 주신(主神)의 지위에 올라 있었던 것이다.

편지에 담긴 역사

〈시경〉 소아(小雅)의 ‘수레를 몰고나가서[出車]’에 “어찌 돌아갈 생각 없겠냐만, 이 간서(簡書)가 엄하도다.”라는 말이 나온다. 간서는 대나무 편지다. 종이가 없던 시절에 대나무를 엮어 종이를 대신해 생긴 말로, 후에 사용하게 되는 ‘서간(書簡)’이란 단어는 그 순서만 바꾼 것이다. 이 간서가 아마도 중국 역사상 최초의 공식적인 편지가 아닐까 싶다.

‘벨레로폰의 편지’란 말이 있다. 벨레로폰은 포세이돈을 아버지로, 코린토스의 왕 글라우스코스의 아들로 태어나는데, 실수로 살인을 저지르고 코린토스를 떠나 아르고스의 프로이토스 왕에게 의탁하게 된다. 그런데 아르고스의 왕비 안테이아가 그를 유혹하였다. 유혹을 거절하자 왕비는 왕에게 벨레로폰이 자신을 겁탈하려 했다는 거짓말을 한다. 왕은 벨레로폰에게 봉합 편지 한 통을 주어, 리키아에 있는 장인 이오바테스에게 보낸다. 편지에는 이 편지를 들고 온 사람을 죽여 달라는 내용이 들어있었다. 이후 ‘심부름하는 사람에게 매우 불리한 편지’라는 뜻으로 ‘벨레로폰의 편지’라는 말이 생겼다.

어쩌면 최초일지 모르는 신화 속 편지에 욕정과 음모가 도사리고 있었다. 하기야 성경의 편지 모음집인 〜서(書)들, 예컨대 〈로마서〉, 〈고린도전서〉, 〈갈라디아서〉 등에도 신을 향한 독실한 신앙 못지않게, 근친상간이나 음욕 같은 타락상 또한 잔뜩 들어 있다.

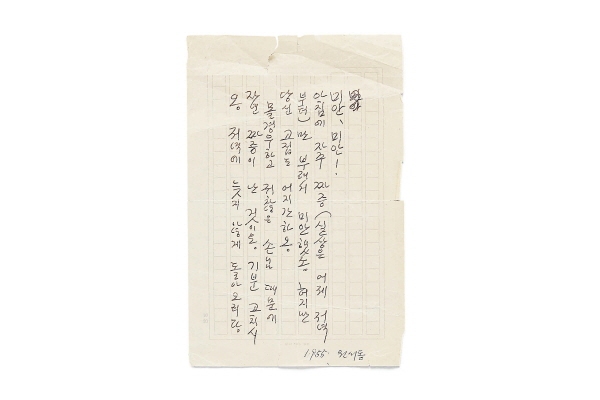

편지는 역시 남녀 간의 사랑편지가 제격이다. 젊은 베르테르가 쓴 슬픈 편지처럼 이루지 못한 열정이 묻어나야 제 맛이다. 정열적이지만 결코 뜨거울 수 없는 편지를 하나 소개한다.

기도가 가장 순수해야 할 때인 미사 중에도, 우리가 함께 나눈 즐거움에 대한 음란한 환상이 저의 불행한 영혼을 사로잡습니다. 제 마음은 기도 대신 음탕한 생각에 가 있습니다. 우리가 했던 모든 것, 그 시간과 장소 또한 당신의 이미지와 더불어 제 심장에 각인되어 있습니다.

노골적이고, 정열적이다. 하지만 엘로이즈가 아벨라르에게 보낸 이 편지는 더 이상 사랑의 기쁨을 나눌 수 없는 슬픔을 고백한 것이다. 편지에는 한 여자를 사랑했기에 거세되는 남자의 불행과 그 남자를 지키기 위해 수녀가 된 여자의 슬픔이 담겨 있다.

중세 말, 가톨릭 도덕주의가 여전히 기승을 부리던 시기에 두 연인에게 생긴 불행은 이후 많은 학자와 문인, 예술가들의 반성을 촉구했다. 그들은 무엇이 이들의 사랑을 좌절케 했느냐고 물었다. 신분과 계급? 아니면 이념이나 철학? 혹은 종교? 사회제도? 루소는 아벨라르와 엘로이즈가 주고받은 편지에 착안해 〈신 엘로이즈〉를 썼다. 신분적 차이로 끝내 좌절하고 마는 연인의 이야기로, 계급적 신분 질서를 부수고 근대적 민주주의를 여는 중요한 전기가 되어 주었다.

그럼, 역사상 가장 큰 영향력을 끼친 편지는 무얼까? 〈전한서(前漢書)〉 ‘흉노열전(匈奴列傳)’에 흉노의 선우가 한 고조(漢高祖)의 미망인 여태후(呂太后)에게 보낸 편지가 실려 있다. “폐하도 홀로 되었고, 나도 외로이 지냅니다. 두 군주가 즐겁지 않고 스스로 즐길 수도 없으니, 원컨대 서로 갖고 있는 것으로 갖지 못한 것을 바꿔보심이 어떤지요?” 지독히 모욕적인 이 편지는 당시 흉노의 막강한 세력을 상징적으로 보여주는 사례이기도 하지만, 동시에 중국 황실의 분발을 촉구하는 것이기도 하였다. 그리고 마침내 강성해진 한나라가 흉노정벌에 나서고, 그 여파로 실크로드가 열린다. 이 길을 통해 동서의 문화가 만났으니, 무례한 연서가 세계사를 바꿨다고 할 수 있을지도 모르겠다.

세계사의 대전환점에도 편지는 등장한다. 13세기 초 유럽 원정에 나선 몽골군은 파죽지세로 헝가리를 점령하고 오스트리아 함락을 눈앞에 두고 있었다. 전대미문의 공포가 전 유럽을 뒤덮었다. 1245년 교황 인노첸시오 4세는 수도사 피안 델 카르피네에게 친서를 주며 몽골로 파견한다. 교황의 친서에는 학살을 멈추고 신에게 용서를 구하라는 교시가 담겨 있었다.

몽골의 3대 대칸 구유크가 답서를 보냈다. 내용은 대충 이렇다. ‘용서를 구하고 세례를 받으라는 그대의 말을 이해할 수 없다. 모든 군주들을 대동하고 내게로 와서 충성을 맹세하라. 그러면 복종을 인정하고 죽이지 않겠다.’

당시 동서 최고 지도자의 교류는 이것이 전부이고, 몽골은 유럽에 진출하지 못하였다. 하지만 몽골 대칸의 이 편지는 중세 천년의 두꺼운 얼음벽을 깨는 송곳이었다. 편지의 내용이 아니라 편지지, 즉 종이가 핵심이었다.

그 당시까지 유럽은 양피지에 글을 쓰고 있었다. 양피지는 너무 비쌌다. 지식은 소수의 사람들에게 독점될 수밖에 없었다. 양피지에 필사를 담당했던 수도사와 성직자들이 중세의 지식인 그룹을 형성하고 있었다. 왕들조차 대부분이 문맹이었으니, 왕 위에 교황이 있고 기독교적 독단이 중세를 지배하는 게 당연했다.

편지의 철학

그런 유럽에 동방에서 온 종이에 쓴 편지는 유럽인을 놀라게 하기에 충분했다. 물론 대칸의 편지가 직접적인 원인은 아니었을 것이다. 중국의 제지법은 대칸의 편지가 전해지기 이전에 이미 유럽에 전파되어 있었다. 다만 종이의 보급이 지식의 대중화를 실현하며 르네상스와 종교개혁을 가능하게 했다고 할 때, 대칸의 편지가 유럽에 전달되었던 것이다.

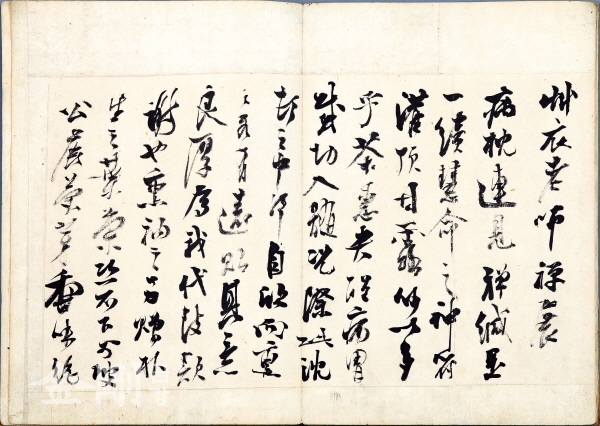

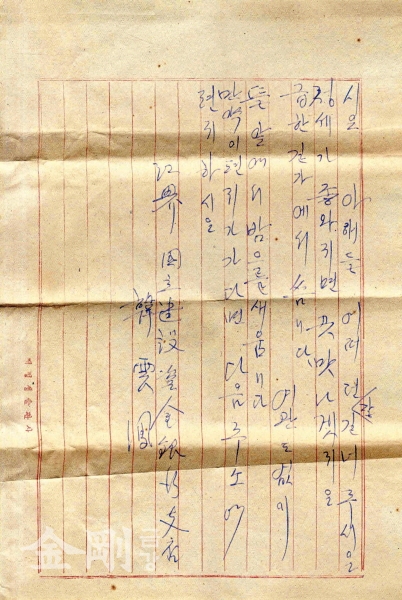

지난번 사단ㆍ칠정(四端七情)의 설에 대하여 저의 말이 막혀서 통하지 않는다는 것도 헤아리지 않고 좁은 소견을 차례로 개진하여 거의 남김없이 토로했던 것은 오직 가르침을 받아 참으로 옳은 것을 구하고자 했던 것입니다. …… 생각건대 선생님께서는 한가한 사이에 깊이 찾아보고 사색하여 조예가 더욱 정밀하고 분명해졌을 것이고, 저 역시 한적한 틈에 때때로 다시 사색해 보니 자못 지난날의 설에 궁구하지 못한 바가 있음을 알게 되었습니다.

패기만만한 젊은 학자 고봉(高峯) 기대승(奇大升)이 이미 대학자로 명성이 높았던 58세의 퇴계(退溪) 이황(李滉)을 찾았을 때는 불과 서른 두 살이었다. 이후 두 사람은 이황 선생이 돌아가실 때까지 100여 통의 편지를 주고받으며 우정과 학문을 나누었다. 기대승은 이 편지를 모아 책으로 엮었는데, 그 중에 조선의 학계를 흔든 유명한 ‘양 선생 사칠 · 이기 왕복서’가 포함되어 있다. ‘사단칠정’이란 성리학의 주요 문제를 놓고 치열하게 논쟁을 벌인 편지만을 따로 편집한 것이다. 비록 편지의 내용은 정중하나, 논리에는 한 치 양보가 없었다. 반면 논쟁이 치열해 갈수록 서로를 향한 애정과 존경은 더욱 깊어져 갔다.

사실 이 편지들은 4년여에 걸쳐 4번 정도 오갔다. 편지의 양이 생각보다 적은 것은 한 통의 편지를 보내기 위해 상대의 의견을 숙고하고 또 찾아보며 다시 사색에 잠기기를 반복하였기 때문이다. 요즈음 우리 사회는 어떤가? 의견이나 생각이 다르다고, 그저 성(性)이나 피부색이 다르다고, 욕설과 혐오가 가감 없이 노출되고 있지 않은가? 편지는 비록 형태는 달라도 남에게 보여주는 내 마음이다. 편지를 대하는 옛 사람들의 태도에서 사랑과 존경을 배울 수 있다면 참 좋을 것 같다.