청노새도, 물고기도 행복하여라!

옛날 어느 숲 속에 아름다운 연못이 있고, 그 옆에는 나무 신(神)이 살고 있었습니다. 매년 여름이 되면 청노새 한마리가 와서 물고기를 잡아먹는데 제 힘으로서는 깊은 물에 들어갈 수 없으므로 늘 물고기들을 속여 잡아먹었지요. 청노새가 물가에 서서 물고기들이 밖으로 나오기만을 기다리고 있는데, 물고기들이 수심에 찬 표정을 짓고 있는 청노새를 보고 물었습니다.

“당신은 무엇 때문에 그렇게 근심스럽게 계십니까?”

“너희들을 위해서이다.”

“우리들이 어쨌다는 것입니까?”

“이제 연못물이 말라 너희들이 곧 죽게 되지 않니? 그것이 걱정되어 이렇게 앉아 있단다.”

그러나 사실 그 연못물은 한 번도 마른 적이 없었습니다. 늘 푸르고 맑은 물을 가득 담고 있었지요. 그렇지만 청노새의 거짓말은 곧 물고기들 사이에 퍼지고 말았습니다.

“이 연못물이 마르면 우리는 어떡하지?”

“우린 모두 죽고 말 거야!”

물고기들은 아직 오지도 않은 재앙을 걱정하며, 하루하루 불안하게 살게 되었지요. 그런데 자신들을 걱정하여 거의 움직이지도 않고 서 있는 청노새가 너무도 고마웠던 것입니다.

“난 너희들 때문에 이 자리를 떠날 수가 없구나.”

“아, 그러셨군요.”

물고기들은 감동하였습니다.

“그렇다면 저희들이 어떻게 해야 하나요?”

“나는 너희들을 위해 좋은 방법을 알고 있는데…….”

청노새는 일부러 말꼬리를 흐렸습니다.

순진한 물고기들은 다시 물었습니다.

“저희들에게 그 방법을 일러 주시지요?”

“나는 이 연못물이 마르기 전에 너희 모두를 물이 풍부한 좋은 연못으로 인도하고자 한다.”

물고기들은 박수를 쳤습니다. 지금 살고 있는 연못의 물이 말라 숨조차 쉬기 어려운 때를 상상하곤 진저리를 쳤습니다. 그래서 물고기들은 이구동성으로 청노새에게 간청했습니다.

“어떻게 우리가 그 연못에 갈 수 있습니까?”

“내가 입으로 너희들을 하나하나 물고 가면 된다.”

물고기들은 청노새를 믿는 마음은 철썩 같았으나, 그래도 청노새의 입속에 자신들을 맡긴다는 것이 못내 의심이 되었습니다. 물고기들은 하루라도 빨리 이 연못에서 벗어나고 싶었지만, 누구도 먼저 청노새의 입속에 들어가는 것은 망설였지요. 바로 그 때 위험한 세상을 한 번도 본 적이 없는 눈 먼 미꾸라지가 꼬리를 흔들며 말했습니다.

“그렇다면 내가 먼저 가 보고 오겠습니다.”

“그대는 비록 눈이 멀었어도 참으로 현명하구료.”

청노새는 바로 맞장구를 쳤습니다.

다른 물고기들도 반대할 리가 없었지요. 모두 눈 먼 미꾸라지를 칭찬하였습니다.

“장하다, 장해!”

이윽고 청노새는 조심스럽고 부드럽게 미꾸리지를 입에 물고 멀리 떨어진 연못으로 데려갔습니다. 참으로 청노새의 부리는 한없이 따뜻했습니다. 청노새의 상냥함은 눈 먼 미꾸라지가 그 누구에게도 받아보지 못한 것이었습니다. 더구나 넓고 맑은 물, 눈 먼 미꾸라지에게는 극락 같은 세상이 아닐 수 없었습니다. 마음껏 연못을 돌아다닌 미꾸라지는 다시 청노새 입에 물려 예전의 연못으로 돌아왔습니다. 그리고 모든 물고기들이 모인 자리에서 찬탄에 찬탄을 거듭하였습니다.

“난 아직 그렇게 맑은 물은 구경하지 못하였습니다!”

“난 아직 그렇게 넓은 물은 구경하지 못하였습니다!”

그 말을 들은 물고기들은 이제 누가 먼저랄 것 없이 서로 먼저 청노새의 부리 속으로 들어가기를 원하였습니다.

“우리 모두 그곳으로 이사를 가자!”

그렇게 하여 물고기들은 하나하나 청노새의 입에 물려 다른 연못으로 이사를 가게 되었습니다. 그러나 청노새는 물고 가는 물고기를 모두 잡아먹고 오직 앙상한 뼈만 그 연못가에 버렸습니다. 그것을 알 리 없는 물고기들은 차례대로 모두 죽고, 마지막으로 조심성 많은 게 한 마리만 남게 되었습니다. 게는 미리 청노새에게 당부하였습니다.

나는 떨어뜨리기만 하면 몸통이 박살나 죽습니다.”

청노새는 빙긋 웃으며 말했습니다.

“걱정 말아라. 내가 잘 옮겨다 줄게.

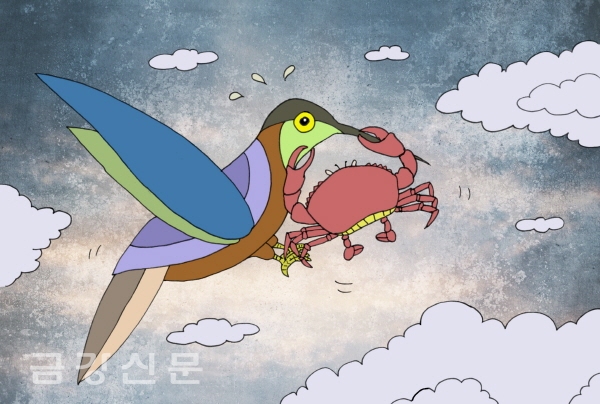

”청노새는 부드럽게 게를 물고 날았습니다. 여태껏 물고기만 먹다가 색다른 먹이인 큰 게를 먹을 것을 생각하니 입안에 침이 고였습니다. 그래서 딱딱한 게의 몸통이 침에 엉겨 자꾸 미끄러졌습니다. 게는 청노새를 놓치지 않으려고 그의 목덜미를 가위발로 꼭 붙들었습니다. 그런데 이상하게도 청노새는 약속한 연못을 훌쩍 지나고 있었습니다. 게는 떨리는 목소리로 물었습니다.

“왜 가려는 연못을 지나치려 합니까?”

이제 청노새는 숨길 것이 없었습니다. “이놈아 저 뼈들이 보이지 않느냐? 저건 모두 너의 친구들이야.”

그제야 게는 청노새에게 속은 것을 알았습니다. 연못가에는 엄청나게 많은 물고기들의 뼈가 널려있었던 것이지요. 그러나 후회를 해도 이미 소용이 없었습니다.

“원통하구나!”

“흐흐, 너도 곧 저렇게 될 것이다.”

게는 눈물을 흘리며 앞다리를 들었습니다. 그리고 청노새의 목덜미를 죽을힘을 다해 물었습니다.

“으아악!”

“아아악!”

한꺼번에 서로 다른 비명소리가 허공을 갈랐습니다. 청노새와 게가 똑같이 지른 마지막 외침이었습니다. 그와 동시에 청노새는 땅에 떨어졌고, 게도 그 몸통이 부서지고 말았습니다. 물론 청노새의 모가지도 따로 떨어져 있었습니다. 이 광경을 보고 있던 나무 신이 다른 모든 물고기와 청노새들을 모아놓고 훈계하였습니다.

독 묻은 화살이 깨끗한 화살묶음을

오염시키는 것과 같다.

현명한 자라면 오염을 두려워하여

악한 친구와 함께 하지 않으리.

악취가 나는 물고기를

길상초의 잎사귀로 엮으면

길상초 또한 악취가 풍긴다.

어리석은 자를 섬김은 이와 같다.

〈자타카〉에 전하는 이 이야기에서 나무 신은 멀리서 험한 세속을 굽어보신 부처님이시겠지요. 세상에는 사악한 청노새의 꼬임에 속아 못난 물고기들로 살고 있는 이들이 있습니다. 한 번도 세상을 본 적 없는 눈 먼 미꾸라지의 헛된 증언을 그대로 믿는 어리석은 사람들입니다.

또한 틈만 나면 긴 부리를 내밀며, 다정한 언설을 늘어놓는 청노새 무리가 우리 사회에는 엄연히 존재합니다. 그들은 늘 멀쩡한 하늘이 무너진다고, 굳건한 땅이 갈라진다고 목소리를 높입니다. 여태 그렇게 하여 수많은 물고기들을 잡아먹을 수 있었기 때문이지요.

그러하다면, 정말로 그러하다면 정말 청노새만이 사악한 것일까요? 항상 눈을 뜨고 있으면서도 제대로 세상을 보지 못한 어리석은 물고기들의 잘못은 없는 것일까요? 어쩌면 못난 물고기들로 인해 날카로운 부리를 감춘 청노새들이 활개를 칠 수 있었던 건지도 모를 일입니다.

이제 2018년, 새해가 밝았습니다.

새해에는 이 세상의 가장 큰 죄, 일상의 어리석음에서 벗어나는 불자가 되기를 간절히 기원합니다. 아울러 새해에는 다함없는 부처님의 가피가 온 세상에 가득하기를 기원합니다.

“금강신문 독자여러분, 새해 복 많이 받으소서!”

우봉규 작가

〈황금사과〉로 동양문학상을 받은 뒤 〈객사〉로 월간문학상을, 〈남태강곡〉으로 삼성문학상을, 〈갈매기야 훨훨 날아라〉로 계몽사 아동문학상을 받았다. 이후 희곡 〈눈꽃〉이 한국일보사 공모 광복 50주년 기념작에 당선되면서 작가로서의 위치를 굳혔다. 2001년과 2002년 서울국제공연제 공식 초청작 〈바리공주〉, 〈행복한 집〉 발표 이후, 우리나라 희곡 문학의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다.