불과 문명

‘불’의 사전적 의미는 ‘물질이 산소와 화합하여 높은 온도와 빛과 열을 내면서 타는 것’이다. 이렇게 정의해 놓고 보니 불은 현상계의 하나임에 틀림없다. 그러나 불은 문화사적으로 중요한 코드 중 하나이기도 하다. 불은 모든 것의 시작이고, 끝이다. 생성은 물론 소멸에도 작용하기 때문이다.

인간 욕망의 상징

인류학자 레비스트로스(C. Lévi-Strauss, 1908 ~2009)의 말처럼 불은 ‘날 것’에서 ‘익힌 것’으로의 변화과정에 반드시 필요하다. 즉, 생식(生食)에서 화식(火食)으로의 전환에 필수 불가결한 요소가 불이다. 이런 점에서 불은 자연과 문화, 야만과 문명을 가늠하는 기준이 되기도 한다.

불은 심리적 요소에서 시작해 종교적인 영역까지 두루 관통하는 욕망의 소재이기도 하다. 때문에 불을 이해한다는 말은 문화를 이해하는 말과 같은 맥락이다. 불에 대한 동서양 신화의 차이는 욕망을 달성하려는 방법이 달랐기 때문이며, 세계를 이해하는 체계가 달랐던 탓이다. 당연히 상징과 상징행위가 다를 수밖에 없다.

불의 문화사적 흔적은 언어에서도 찾을 수 있다. 이누이트(Inuit, 일명 에스키모)인들은 유달리 ‘눈[雪]’에 대한 언어가 발달했다. 자연이 온통 눈으로 뒤덮인 곳에서 살다보니 눈에 대한 선험적(先驗的) 인식이 남달랐다. 생존을 위해서도 눈에 대한 미세한 구별이 필요했을 것이다. 반면 필자는 우리 민족만큼 ‘불’에 대한 감각이 남다른 민족도 드물 것이란 ‘편견’을 갖고 있다. 통계적인 근거를 제시하진 않았으나 실제 불과 관련한 우리말(단어)이 셀 수 없을 정도로 다양하기 때문이다. 불에 대한 인식과 식별력, 감각이 남달리 발달해 있다는 증거라 하겠다. 마치 색깔에 대한 섬세한 구분이 가능했듯이 불에 대한 구분도 놀라울 정도다. 예를 들어 불을 피우는 장소를 가리키는 어휘로 등잔불ㆍ등불ㆍ초롱불ㆍ횃불ㆍ관솔불 등이 있는데, 이들은 불을 붙이는 대상에 따라 붙인 이름이다. 등잔에 붙인 불이면 등잔불ㆍ등불이고, 초롱에 붙이면 초롱불이다. 제각각 지시하는 바가 다르고, 사람들은 이를 구별했다는 뜻이다.

신화에 빠짐없이 등장

그럼, 인간은 불은 어떻게 얻었을까? 민족마다 신화마다 차이가 있다. 불에 대한 문화적 인식과 욕망의 차이를 뜻한다. 불에 대한 서양의 관념을 드러내는 대표적 신화는 창세신화이다. “하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시매 빛이 있었고, 그 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라(창세기 1:3~4).” 절대자가 말함으로써 불이 탄생되고, 그 불빛이 문명을 이루었다는 길고 긴 서사를 단 한 줄로 압축해 설명했다.

우리의 관념은 어떠한가. 우리 문화의 고형(固形)을 간직한 무당의 노래에서 엿볼 수 있다. 특이한 부분은 쥐로부터 불 피우는 방법을 알아냈다는 내용인데, 함경도 무당들이 굿을 할 때 부르는 무가(巫歌)에 나온다. “불이 없던 시절, 미륵은 생쥐를 잡아 볼기를 치며 ‘물과 불의 근원을 아느냐?’고 물었고, 생쥐는 금강산의 차돌과 무쇠인 돌로 툭툭 치면 불이 날 것이라 알려준다.” 이른바 부시와 부싯돌을 부딪쳐 불꽃을 내는 재래의 발화법(發火法)을 생쥐가 알려줬다는 이야기다.

뉴질랜드의 마오리(Maori)족은 프로메테우스처럼 여신에게서 불을 훔쳐오고, 브라질의 투피(Tupi)족은 마법사의 불을 훔쳐온다. 이들은 창세신화나 우리 무가와 달리 불을 선점하고 있는 존재로부터 탈취한다는 공통점을 보인다. 불을 처음 얻었던 태초의 선험적 사건과 불을 획득하던 당대의 어려움을 신화로 묘사한 것이리라.

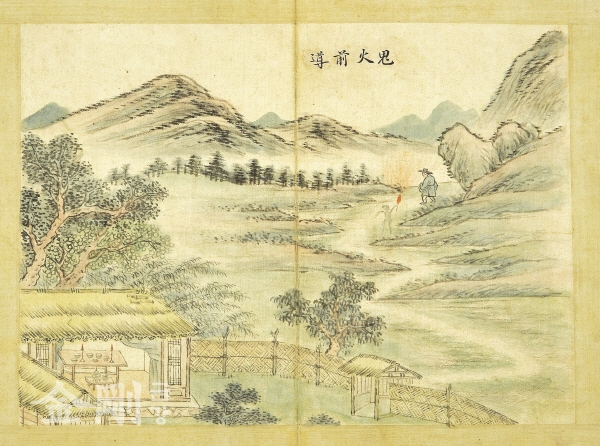

이밖에 종교적 심성을 담은 불이 있고, 추상적으로 전이된 불도 있다. ‘삼불’, ‘잣불’은 신앙과 관련된 말이다. 삼불은 해산 후에 태를 태우는 불이고, 잣불은 정월 열나흘에 잣 열두 개를 바늘에 꿰어 붙인 불이다. 물론 잣불은 한 해의 신수를 보는 점복의 하나다. 옛날이야기에 자주 등장하는 ‘도깨비불’은 까닭 없이 저절로 일어나는 불을 가리키는데, 도깨비가 일으켰다고 믿었다. 필자는 이를 목격한 바 없는 탓에 허련(許鍊, 1808~1893)이 그린 ‘귀화전도(鬼火前導)’에 묘사된 ‘희끄무레한 아이 모습의 도깨비가 든 횃불’을 떠올릴 수밖에 없다. 신비한 불, 도깨비불까지 구분해낸 사람들은 불이 아닌 불까지 명명했으니 그것이 곧 ‘소줏불’이다. 화주(火酒)로도 불리는 소주를 너무 많이 마셔서 코나 입에서 나오는 독한 알코올 기운을 불로 표현한 것이다.

석유전쟁, 불 쟁탈전

이처럼 불에 대한 근원이나 유래는 불이 문명의 시원을 설명하는 데 얼마나 중요한 비중을 차지하는지 잘 보여준다. 이른바 불의 탄생이야말로 특정 문화를 설명하는 자리에는 반드시 나타나고, 불에 대한 욕망은 공통적으로 신화적 상상력을 지탱하고 있다. 그렇다면 현대는 어떤가? 현대 문명은 불을 어떻게 만들고 확보하는가? 일일이 사례를 들 순 없지만 ‘불’을 둘러싼 욕망은 국지적 관계를 떠난 범세계적 전선을 형성하고 있다. 이른바 불의 국제적 역학관계는 마오리족의 신화처럼 누군가로부터 뺏고 누군가에게 빼앗기는 약육강식의 형국이다.

20세기 제국시대에 약소국들이 겪어야 했던 식민지의 불행한 경험은 ‘불’을 차지하려는 외세와의 충돌에서 비롯됐다고 해도 과언이 아니다. 수많은 희생의 강을 건너서야 끝이 났던, 그리고 지금도 계속되고 있는 이런 상황은 결국 강자에 의해 ‘세계질서’란 이름으로 재편된다. 대표적인 게 ‘석유전쟁’이다. 신화처럼 불을 만드는 방식을 찾아내려는 노력이 아니라 남의 불을 빼앗고 다양한 방식으로 선점하려는 욕망의 힘겨루기다. 현재 다수의 석유 자원국이 겪고 있는 국제적 분쟁은 곧 마오리족과 투피족의 신화처럼 욕망을 달성하려는 데서 비롯한다. 그렇기 때문에 지키려는 자와 빼앗는 자의 갈등은 현재까지 이어지고 있다. 불에 비친 인간의 얼룩진 욕망이다.

어느 스님의 이야기가 생각난다. 다른 스님처럼 멋진 법어(法語)를 하고 싶은데, 지식이 짧아 고민을 하던 참에 먼 산을 바라보며 떠오른 것이 ‘심조불산’이다. 이 말을 보는 사람마다 합장하며 들려주었고, 사람들은 그 뜻을 모른 채 그저 고매한 말이겠거니 생각하고 그 스님을 일명 ‘심조’ 스님이라 부르기까지 했다. 어떤 이는 ‘心操不散’으로 읽으며 ‘마음을 조신하여 번잡하게 하지 말라’로 풀었다. 하지만 나중에 ‘산불조심’을 거꾸로 읽은 것이란 걸 알고는 대소했다고 한다.

‘산불조심’. 인간이 불과 만나서 사용한 후 불을 보다 많이 차지하려고 다툼을 벌이는 지금에 이르기까지 ‘불’을 조심해 다루고, 그 욕망까지도 제어할 수 있다면 세상의 모습은 긍정적으로 변해갈 것이다. ‘꽃밭의 나비 불을 헤아리랴’는 속담이 있다. 불에 매료된 나비는 본능적인 욕망에 충실하다가 결국 불 때문에 죽는다. 물질적 탐욕을 채우기 위해 불을 좇는 강대국들의 행태는 불을 좇는 나비를 떠올리게 한다. 우리 모두 ‘심조불산’해야 할 이유이기도 하다.

장장식

서울교육대를 졸업했다. 경희대 대학원에서 문학석사와 문학박사 학위를 취득했다. 경희대 민속학연구소 연구원, 몽골국립대 외국어문대학 객원교수, 경희대 대학원 겸임교수를 역임했다. 2004년부터 국립민속박물관 학예연구관으로 재직 중이다.